Verso bacteriológico

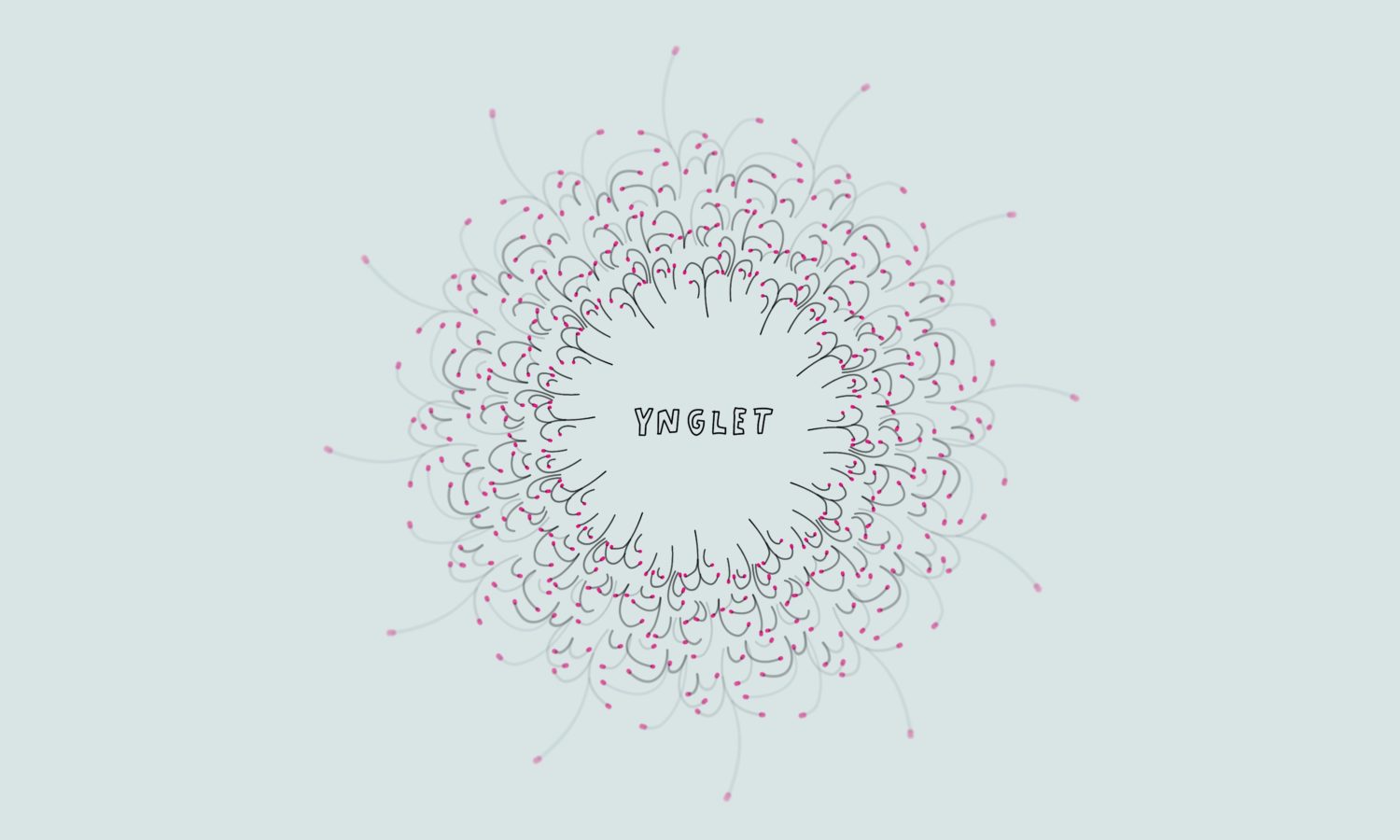

Ynglet nos recibe con una secuencia de animación apocalíptica. Una pequeña membrana globular, rebosante de átomos y pequeñas bacterias, ve amenazada su existencia por un cuerpo astrológico que invadirá su espacio. Tendrá lugar una violenta mitosis, un intercambio injusto de presencias por ausencias. Y aunque parece, al menos en principio, que este clip introductorio es una excusa barata para animarnos a ver qué ocurre después, lo cierto es que está justificada discursivamente, porque ante la posibilidad de que todos estos cuadros minimalistas y pinceladas bacteriológicas desaparezcan, uno tiene la obligación de amarlos y compartir su mundo, de flotar en sus órbitas y resonar en su microlenguaje. Ynglet es, simple y llanamente, un juego chiquito, una aventura antinarrativa sobre seres invisibles, que se juega relajado y que se termina pronto. Ynglet respeta tu tiempo, tu habilidad y tus ojos. Porque Ynglet bien podría ser la cereza que corone mi teoría de que los microvideojuegos son nuestro futuro, y que aunque han latido, breve y esporádicamente, durante todas las etapas del videjuego, es ahora que empiezan a plantearse las preguntas correctas, que el diseño y la filosofía se explotan deliberadamente, que algo brota de aquel suelo tan agrietado y sediento de ideas. Uno podría empezar a jugar ignorando absolutamente esta escena, y aun así disfrutar de una experiencia vibrante, colorida y preciosa. Sin embargo, si dejamos que la introducción nos de un primer y único anclaje de sentido, la recompensa sólo amplifica un viaje ya de por sí fantástico, porque la amenaza de que este mundo desaparezca, barrido por el fuego sideral de un cometa, no nos deja con otra opción que la de valorar sus rincones llenos de flores, y sus cielos cruzados por cientos de pájaros. De amar a estos átomos mientras estén y estemos con ellos.

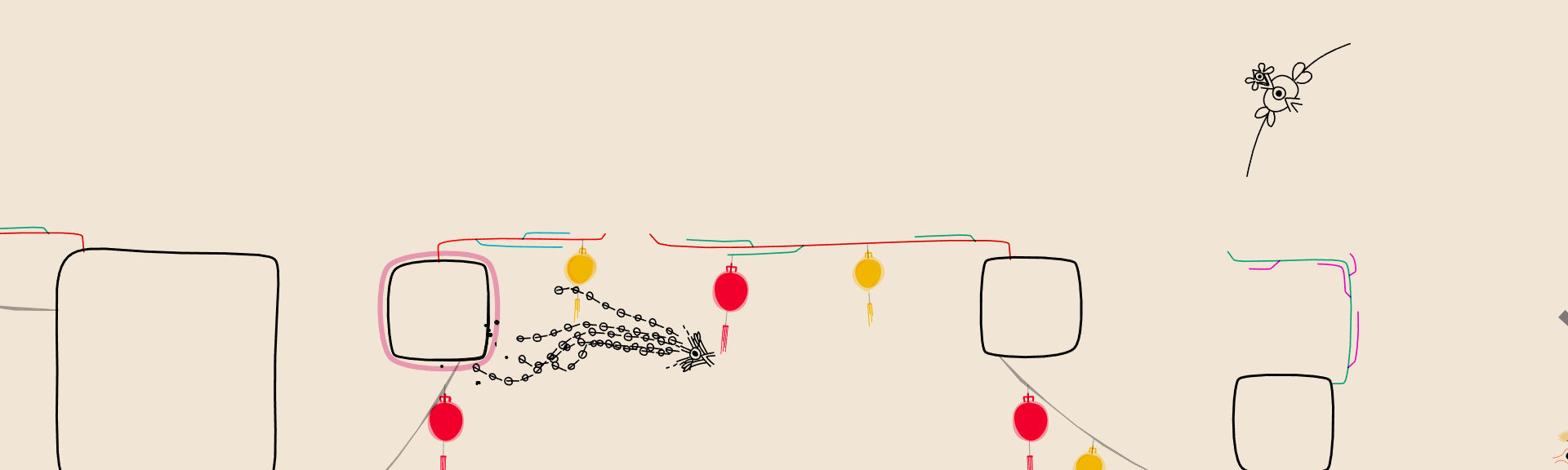

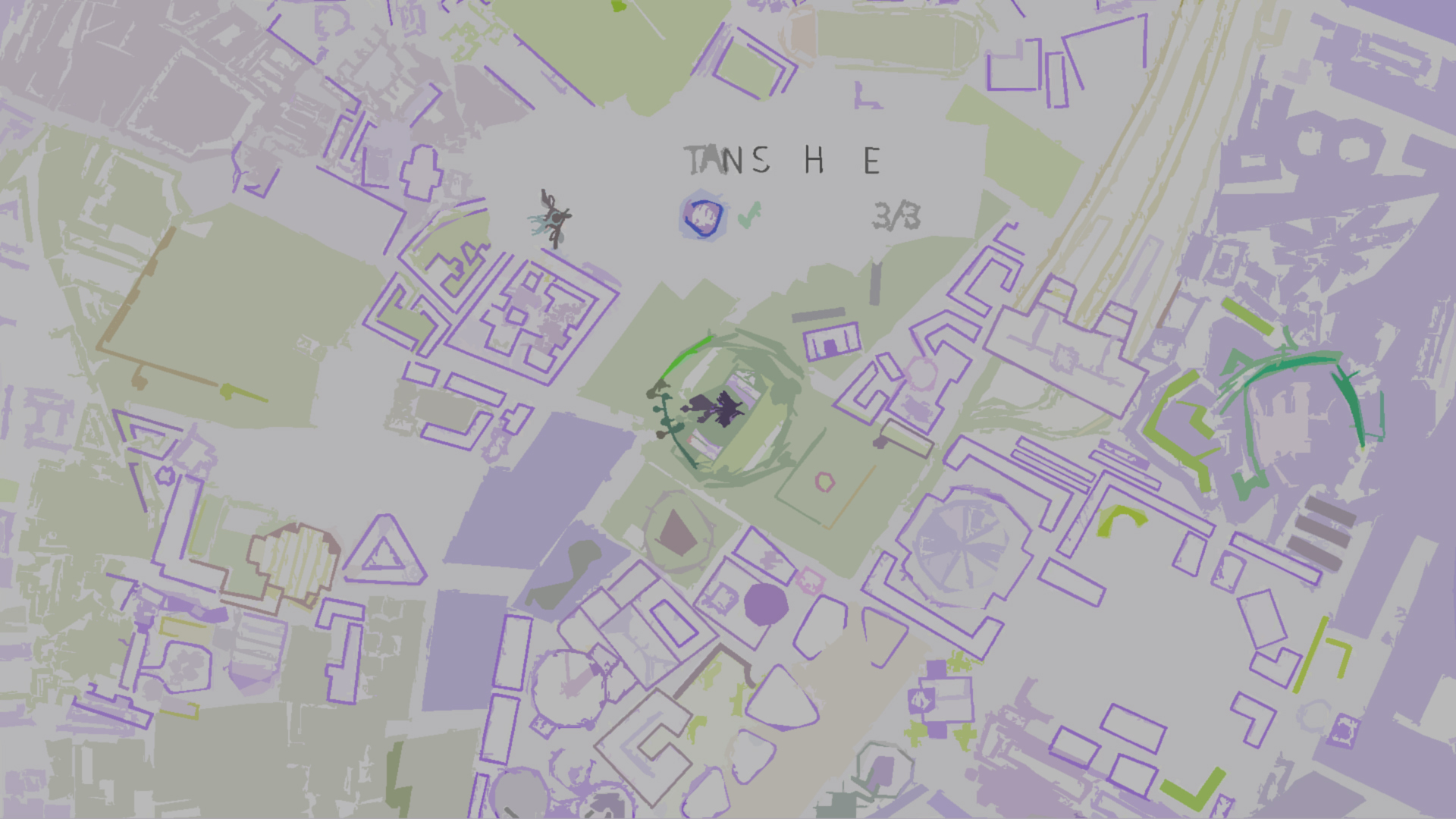

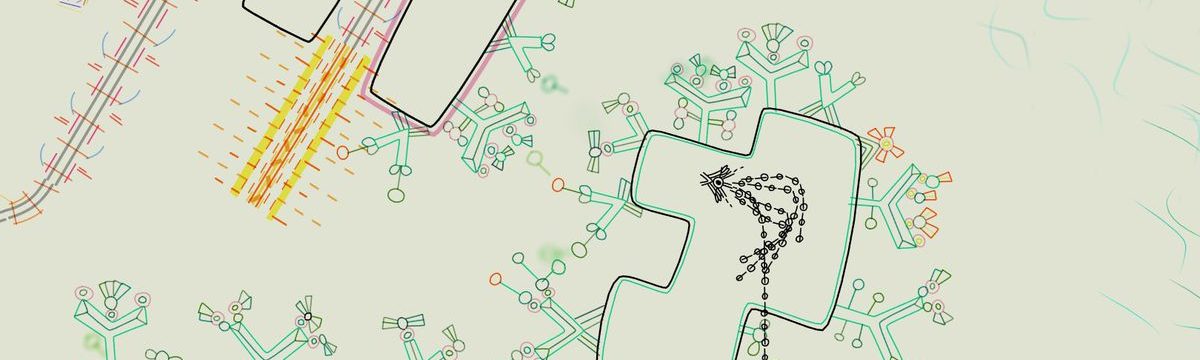

Vayamos más lejos que las impresiones puras. Ynglet es la demostración de que, más que sistemas binarios, los videojuegos son una constante mutación de símbolos, de largos y lentos reajustes numéricos, de selección semiótica que va depurándose conforme corre el tiempo. Jugar Ynglet es entrar a un campo semiótico bacteriológico, resonar en la poética de espacios inhóspitos, desconocidos, diseñados para albergar otras vidas. Otra vida. No conozco a ninguna de sus criaturas, y creo que eso es perfecto, porque de esa manera no necesito coleccionarlas mediante anotaciones mentales y esquemas relacionables con puntuación. Aquí la existencia no se califica ni se privatiza. Aquí no somos dueñas de nada. Soy, simplemente, una turista existencial, una vagabunda entre universos, verificando la existencia de criaturitas extrañas y ansiosas por no dejar de moverse. La cosmología de Ynglet es un sistema organizado de símbolos microscópicos, sí, pero esto ya lo habíamos visto antes. La innovación recae en que esos símbolos no dejan de moverse nunca, de ser indecisos sobre su posición en el espacio. Como si las letras de una ecuación química o los versos en un poema empezasen a caminar de arriba a abajo, cruzando su texto y mutando su sintaxis. Dada la movilidad inevitable de sus símbolos, es mi interpretación de lo que significan, de lo que tratan de decir u ocultar, lo que realmente importa. Es diversión de la más pura, al mismo tiempo universal (mis primos me observaban, maravillados, mientras brincaba y rebotaba entre sus presencias) y personal. Para mí, es la poética de no saber dónde estás, y de querer permanecer ahí para siempre. De volverte un extraño, abriéndote la piel poco a poco, y dejando que aquello que baila a tu alrededor te redefina, te asigne otra cara y otro nombre. O que te borre el nombre para que no estés encadenado a palabras. Es la poética de no saber lo que estamos haciendo y querer seguirlo haciendo. Es la poética de no saber nada, de ser perfectos extraños, de ser rechazados por el pulso existencial de un reino erigido en otra frecuencia, una frecuencia que no escuchamos pero podemos imaginar, remachar con nuestras propias visiones, tocar para adivinar su silueta, tomar todos sus sonidos e irlos reuniendo en un canto ecosistémico. Jugándolo así, flores brotan en las orillas de su geometría, una criatura arrastra un creciente velo de tentáculos, un pájaro flota como si el cielo fuese agua, se desvanece cuando lo toco, se disuelve en el aire. Para mi hermano, por ejemplo, el calamar embrionario que protagoniza la aventura, era nada menos que un esperma, que busca por los rincones de la biología humana el lugar en el que ha inmolarse y transformarse en otra cosa. Esa interpretación no la habría tenido yo nunca.

Vayamos más lejos que las impresiones puras. Ynglet es la demostración de que, más que sistemas binarios, los videojuegos son una constante mutación de símbolos, de largos y lentos reajustes numéricos, de selección semiótica que va depurándose conforme corre el tiempo. Jugar Ynglet es entrar a un campo semiótico bacteriológico, resonar en la poética de espacios inhóspitos, desconocidos, diseñados para albergar otras vidas. Otra vida. No conozco a ninguna de sus criaturas, y creo que eso es perfecto, porque de esa manera no necesito coleccionarlas mediante anotaciones mentales y esquemas relacionables con puntuación. Aquí la existencia no se califica ni se privatiza. Aquí no somos dueñas de nada. Soy, simplemente, una turista existencial, una vagabunda entre universos, verificando la existencia de criaturitas extrañas y ansiosas por no dejar de moverse. La cosmología de Ynglet es un sistema organizado de símbolos microscópicos, sí, pero esto ya lo habíamos visto antes. La innovación recae en que esos símbolos no dejan de moverse nunca, de ser indecisos sobre su posición en el espacio. Como si las letras de una ecuación química o los versos en un poema empezasen a caminar de arriba a abajo, cruzando su texto y mutando su sintaxis. Dada la movilidad inevitable de sus símbolos, es mi interpretación de lo que significan, de lo que tratan de decir u ocultar, lo que realmente importa. Es diversión de la más pura, al mismo tiempo universal (mis primos me observaban, maravillados, mientras brincaba y rebotaba entre sus presencias) y personal. Para mí, es la poética de no saber dónde estás, y de querer permanecer ahí para siempre. De volverte un extraño, abriéndote la piel poco a poco, y dejando que aquello que baila a tu alrededor te redefina, te asigne otra cara y otro nombre. O que te borre el nombre para que no estés encadenado a palabras. Es la poética de no saber lo que estamos haciendo y querer seguirlo haciendo. Es la poética de no saber nada, de ser perfectos extraños, de ser rechazados por el pulso existencial de un reino erigido en otra frecuencia, una frecuencia que no escuchamos pero podemos imaginar, remachar con nuestras propias visiones, tocar para adivinar su silueta, tomar todos sus sonidos e irlos reuniendo en un canto ecosistémico. Jugándolo así, flores brotan en las orillas de su geometría, una criatura arrastra un creciente velo de tentáculos, un pájaro flota como si el cielo fuese agua, se desvanece cuando lo toco, se disuelve en el aire. Para mi hermano, por ejemplo, el calamar embrionario que protagoniza la aventura, era nada menos que un esperma, que busca por los rincones de la biología humana el lugar en el que ha inmolarse y transformarse en otra cosa. Esa interpretación no la habría tenido yo nunca.

Para mi primo, en cambio, jugar aquí era como ser el pincel que pinta un cuadro de Vasili Kandinski, un ser abstracto que recupera su agencia, que sale poco a poco de su olvido para pintar un recuerdo, un bello sueño, una impresión fugaz. Si seguimos esta línea de pensamientos, ¿no es el espacio ingrávido de Ynglet otra pieza que cobra consciencia de sí misma? ¿No son sus trapecios y mediaslunas móviles una expresión perfecta de poética nuclear? ¿No es todo eso bello? Un servidor cree que es precioso. Que un juego se desarme de su inseguridad a la hora de decirnos qué significa, y nos permita moldear con la mano y las teclas su posible significado. Como Kentucky Route Zero, una identidad en la que sembrar cicatrices, signos de lo que el tiempo y la vida van haciendo con lo que somos mientras estamos. Es un rastro inconfundible. El videojuego empieza a desinstalarse de sus maneras terriblemente específicas, de sus siempre garantizadas fantasías sexuales y de poder. De su idolatría de los individuos. Aquí ni siquiera los pasajes poéticos de Kentucky, ni las mecánicas narrativas complejas: Ynglet es revisitar el corazón del videojuego mismo, el desafío que desaparece para convertirse en mensaje, como la voz que se diluye entre las palabras y se asoma, por un instante, a la posibilidad de cambiar, de quitarse tantas pieles tan iguales de encima.

Así se entra a Ynglet. Y así se atraviesa y se sale de él. Es un juego fresco y mínimo, que confía en tus capacidades para interpretar niveles de manera subterránea. Casi como en Genesis Noir, sólo que aquí no existe un doble juego de lenguajes que se contrapongan para mermar el flujo de la experiencia. No hay palabras, no hay tutoriales, no hay epígrafes ni grandes citas. Sólo el rastro de recuerdos, sólo las etapas en que el mundo se va olvidando de nosotros. No hay objetivos que me agredan con su imposición de sentido y que moldeen la totalidad de la obra; sólo hay formas de vida que se superponen constantemente, comunicación sigilosa y aérea. Es un homenaje al pequeño mundo que nos habita siempre, que teje en silencio toda nuestra realidad y la mantiene girando. Siento respeto por la vida que habito, por la vida compartida por todas nosotras. Somos una sombra bajo la piel del océano. Un cuerpo de crepúsculo que fluye en la noche, que es oscuridad.

La victoria de la abstracción

Ynglet es, para casi acabar, la victoria de la abstracción, el advenimiento del microvideojuego y el minimalismo; el momento de eureka en el que descubrimos que existe como género, como filosofía de diseño, como avateriedad y como mundo. Es un ecosistema que no sabe ni quiere quedarse quieto, que disfruta dislocando sus puntos fijos y perdiéndose en la remezcla de sus plataformas. Es, para terminar con esta crítica que más parece una definición, un poema jugable en el que las letras cambian y se retuercen. Y nosotras somos una entre sus muchísimas letras, navegando el espacio en blanco infinito de sus renglones.

Ynglet es, para casi acabar, la victoria de la abstracción, el advenimiento del microvideojuego y el minimalismo; el momento de eureka en el que descubrimos que existe como género, como filosofía de diseño, como avateriedad y como mundo. Es un ecosistema que no sabe ni quiere quedarse quieto, que disfruta dislocando sus puntos fijos y perdiéndose en la remezcla de sus plataformas. Es, para terminar con esta crítica que más parece una definición, un poema jugable en el que las letras cambian y se retuercen. Y nosotras somos una entre sus muchísimas letras, navegando el espacio en blanco infinito de sus renglones.

Este análisis se ha realizado con una copia para PC cedida por Triple Topping.