Homecoming

Hay momentos en nuestras vidas, ya sea por estrés, hastío, miedo, preocupación o dolor (entre otras muchas emociones y sensaciones), en los que necesitamos recurrir a ese espacio de seguridad y confort. A esa familiaridad que nos da consuelo y nos hace evadirnos, aunque solo sea momentáneamente. Volvemos a lo que solemos llamar zonas de confort.

Estos “refugios” pueden tener una naturaleza muy distinta en función de la persona y la necesidad de cada caso. Pueden ser una persona muy querida, un lugar especial, una actividad reconfortante e, incluso, una obra de ficción. ¿Cómo no? La mayoría de nosotros tiene esa canción o álbum de música fetiche que escuchamos cuando las cosas no van todo lo bien que queremos. O esa película que repetimos por enésima vez cuando no nos sentimos todo lo bien que deberíamos. Con los videojuegos no se produce una excepción y, a lo largo de nuestra experiencia como jugadores, es muy probable que nos hayamos topado con títulos que por motivos que pueden ser muy variados, nos hayan dejado un poso especial en el recuerdo. Una sensación difícil de olvidar.

Estos “refugios” pueden tener una naturaleza muy distinta en función de la persona y la necesidad de cada caso. Pueden ser una persona muy querida, un lugar especial, una actividad reconfortante e, incluso, una obra de ficción. ¿Cómo no? La mayoría de nosotros tiene esa canción o álbum de música fetiche que escuchamos cuando las cosas no van todo lo bien que queremos. O esa película que repetimos por enésima vez cuando no nos sentimos todo lo bien que deberíamos. Con los videojuegos no se produce una excepción y, a lo largo de nuestra experiencia como jugadores, es muy probable que nos hayamos topado con títulos que por motivos que pueden ser muy variados, nos hayan dejado un poso especial en el recuerdo. Una sensación difícil de olvidar.

No tenemos que ser necesariamente “jugadores de toda la vida” para haber encontrado estos pequeños santuarios. Alguien que lleve jugando a videojuegos tres meses puede haber completado un título que de manera inmediata se haya convertido en un referente absoluto. Un clásico instantáneo, como se suele decir. De hecho, los primeros títulos que probamos suelen convertirse en estas referencias constantes en nuestra vida, por eso de ser nuestro primer contacto con el medio, y que, inevitablemente es objeto de comparación a posteriori. Independientemente de la calidad u originalidad de la obra, para nosotros puede ser un jugador de otra liga que no se compara con el grueso de los que vienen después. En mi caso ocurre con Resident Evil 2, un juego que a priori no inspira nada similar al confort o la calma, pero que por las circunstancias que lo rodearon en mi experiencia personal simbolizan esa nostalgia y ese recuerdo de un momento extremadamente feliz. Sin preocupaciones.

Sin embargo, hay muchos más títulos a lo largo de nuestra experiencia como jugadores que pueden convertirse en estos santuarios. Sin necesidad de haber sido los pioneros o los más punteros. De hecho, los juegos que nos encandilan únicamente por lo técnico acaban pasando sin pena ni gloria con el tiempo. Normalmente, es mucho más efectivo el componente emocional y artístico (además del personal, previamente mencionado) para generar estos recuerdos imborrables en el jugador. Tirando de mi repertorio personal, puedo poner como siguiente ejemplo a The Last of Us. Efectivamente, la galardonada aventura de Naughty Dog fue un título revolucionario en lo técnico cuando llegó al mercado. Sin embargo, si su valor se redujera principalmente a ese factor, ¿seguiríamos recordándolo igual hoy en día? Cuando hay obras técnicamente muy superiores. No lo creo. El poso que me dejó The Last of Us no viene de sus logrados movimientos faciales o de la calidad de sus sonidos ambientes. No. Viene de lo humanos que se sienten sus personajes, de la personalidad que destila, y del efecto que tuvo en mí para esto de escribir sobre videojuegos. Me ayudó a profundizar más a la hora de abordar un videojuego. Lo mismo podría decir de la saga Souls, o de Shadow of The Colossus, o de The Evil Within. Pero no todos van por ahí.

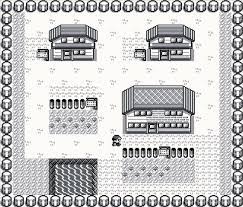

Como dije antes, Resident Evil 2 me transporta a una época y un momento concretos, y eso me hace sentir feliz, y me hace valorar el juego con otros ojos. Lo mismo pasa con Skyrim u Oblivion, que me recuerdan a mis primeros contactos con la fantasía que tanto me fascinaba en libros y películas, pero vista a través de un videojuego donde yo era el protagonista. Y me hace revivir los ratos con amigos debatiendo sobre armas y armaduras, sobre las cuevas que explorábamos y los enemigos que derrotábamos. Lo mismo podría decir de muchos títulos de Pokémon, una saga que traspasa esa categoría personal y se convirtió en vínculo de generaciones enteras, y que muchas veces sirvió de nexo para que se formaran grupos enteros de amigos. Y en gran medida esa es la razón por la que lo recordamos tanto, al menos en mi experiencia. Si Pokémon no hubiera tenido ese componente social no hubiera sido el fenómeno que fue.

Como dije antes, Resident Evil 2 me transporta a una época y un momento concretos, y eso me hace sentir feliz, y me hace valorar el juego con otros ojos. Lo mismo pasa con Skyrim u Oblivion, que me recuerdan a mis primeros contactos con la fantasía que tanto me fascinaba en libros y películas, pero vista a través de un videojuego donde yo era el protagonista. Y me hace revivir los ratos con amigos debatiendo sobre armas y armaduras, sobre las cuevas que explorábamos y los enemigos que derrotábamos. Lo mismo podría decir de muchos títulos de Pokémon, una saga que traspasa esa categoría personal y se convirtió en vínculo de generaciones enteras, y que muchas veces sirvió de nexo para que se formaran grupos enteros de amigos. Y en gran medida esa es la razón por la que lo recordamos tanto, al menos en mi experiencia. Si Pokémon no hubiera tenido ese componente social no hubiera sido el fenómeno que fue.

Con todo esto, esta selección de títulos que cada jugador va conformando con el tiempo, nos transmite una experiencia distinta al jugar. No importa repetir lo que ya hemos jugado. No jugamos para conocer el final de la historia, ni para batir récords de puntos o completar la lista de trofeos. Jugamos por las sensaciones que nos transmite ese juego concreto, por lo bien que nos hace sentir y lo mucho que puede aliviarnos. Y es que esas zonas de confort de las que hablaba al inicio pueden tener finalidades muy distintas, de una gravedad muy distinta, relativamente. Y digo relativamente porque un problema que hoy nos parece nimio, hace cinco o diez años podía parecernos el fin del mundo. Y en función de cómo consideremos esos problemas recurriremos a una zona de confort u otra. En mi caso, como ya conté en otro artículo, los videojuegos supusieron una ayuda inestimable contra el bullying, pero habiendo dejado esa etapa atrás, me han hecho sentir mejor con muchas otras situaciones. Frente a situaciones tan distintas como un día agotador o una fuerte discusión con un amigo, la consola y el mando pueden ser el refugio. Estar toda una tarde trabajando o estudiando, o simplemente haciendo algo que nos resulta desagradable, y que hacemos por obligación, y pensar en que dentro de unas horas podremos volver a estar recorriendo las tierras de Skyrim o conociendo a Ellie para llevársela a los Luciérnagas. Esa esa una de las sensaciones más bonitas que me producen los videojuegos.

Ese sentimiento de apego por los títulos que nos han marcado es tan fuerte y efectivo que es capaz de sustentar la existencia y el éxito de los ya polémicos remakes y remasters. Más allá de su calidad, pues los hay más y menos acertados, estos modelos de producción de videojuegos se alimentan de ese sentimiento de los jugadores. ¿Por qué nos volvemos locos por comprar de nuevo un survival horror que ya vimos en 1998? ¿Por qué nos maravillamos al revivir la odisea de un muchacho destruyendo colosos si ya lo hicimos en 2005? Pues porque esos juegos nos dejaron una sensación tan bonita que nos morimos de ganas por verlos renovados, y poder disfrutarlos una vez más, relativamente mejorados o modificados, dependiendo del caso. Obviamente, esto no significa que no se comentan políticas abusivas y aprovechadas por parte de las empresas, valiéndose de esa nostalgia. Hay casos y casos. Pero está claro que los jugadores anhelamos esos títulos que nos hacen sentir bien, felices, y deseamos retornar a ellos cada cierto tiempo.

En definitiva, creo que es indispensable valorar el videojuego como arte, como obra cultural, y seguir revindicando esa lucha es esencial para que el medio crezca. Pero también es precioso poner en valor su función como válvula de escape, como ese trocito de felicidad que podemos coger cuando nos hace falta. En definitiva, poner en valor su capacidad como refugio.