Purismos, extemporaneidades y legados

El Siglo XX supuso una revolución para el arte gracias a la aparición de varios movimientos que se atrevieron a cuestionar muchos de los cánones vigentes desde hacía siglos, y que intentaron sacudir el polvo de las disciplinas clásicas. Los movimientos vanguardistas inauguraron estos aires renovadores cargando contra ideas que se consideraban intocables, como vemos en la ruptura del cubismo con la perspectiva tradicional o en la burlona crítica del dadaísmo y el pop art a las normas, manuales de estilo e interpretaciones aburguesadas. Varias de estas corrientes rebeldes y experimentales, como el suprematismo o el expresionismo abstracto, huían de la figuración para ahondar en la esencia misma del lenguaje —el pictórico, en este caso—, en busca de una abstracción que revelara sus elementos más básicos. Y fue en el último tercio de este siglo, rodeado de todas estas cavilaciones tan nuevas sobre cosas tan viejas, cuando apareció sin hacer ruido medio expresivo totalmente inesperado: el videojuego, que en su nacimiento, debido a su relación de dependencia con la tecnología que lo sostiene, dio sus primeros pasos valiéndose de esos «elementos mínimos» que sus ancianas artes hermanas, curiosamente, llevaban años persiguiendo.

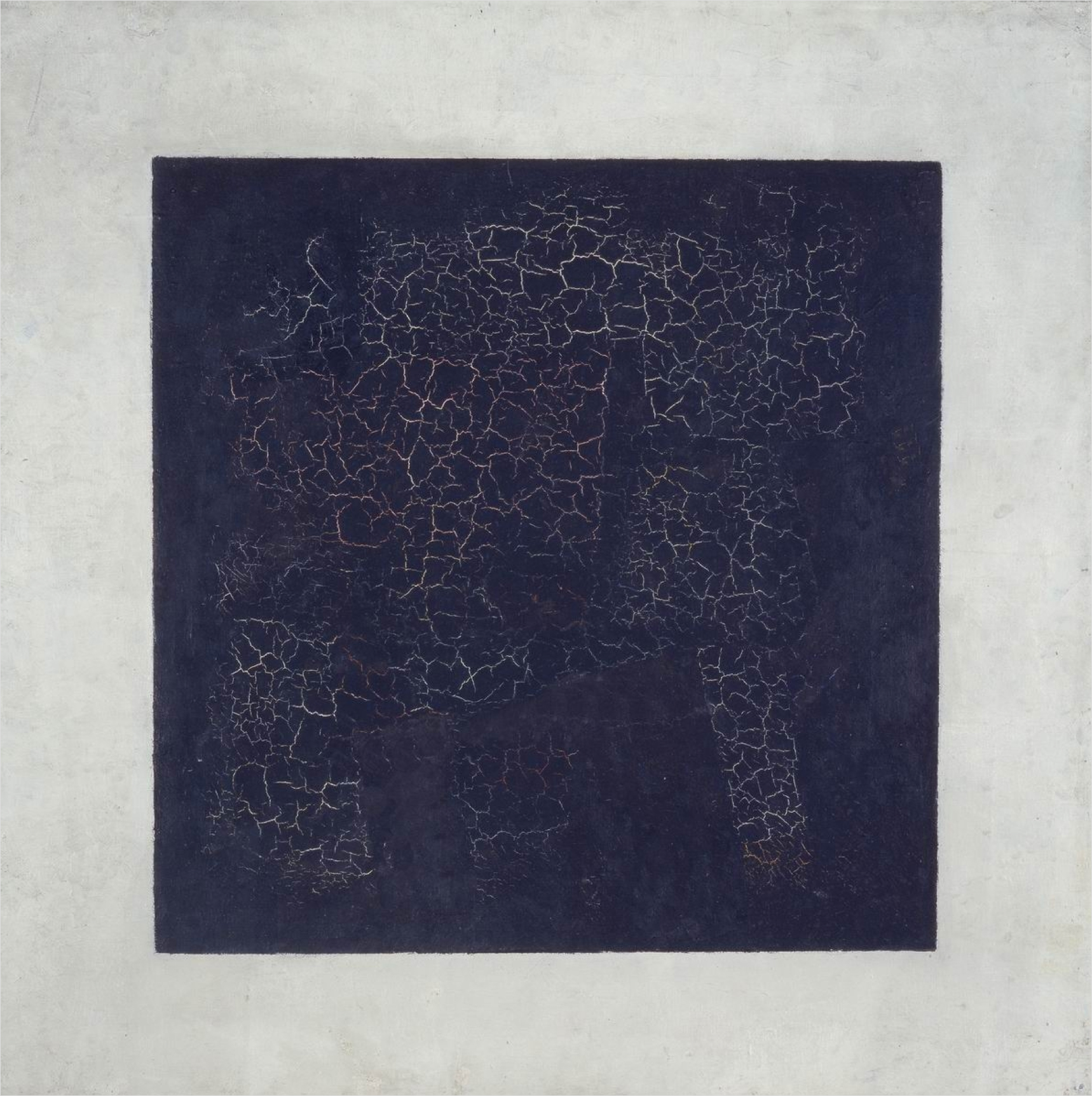

Malévich, K. (1915) Cuadrado negro.

Si la pintura había llegado a la conclusión de que la sustancia del arte se podía encontrar en un cuadrado negro sobre un fondo blanco, los videojuegos se veían obligados a expresarse a través de ese mismo componente fundamental por pura necesidad. El píxel de Pong que va de un lado a otro de la pantalla emulando el movimiento de una pelota es, al mismo tiempo, un bisonte pintado en Altamira y el Cuadrado negro de Malévich; el inicio y el final de la reflexión sobre qué es un videojuego.

Ese mismo píxel podía ser una nave, un disparo o un aventurero en una cueva, y el jugador debía entender si era una cosa u otra por medio de la interactividad, del comportamiento de ese punto negro cuando se ejercía una fuerza externa sobre él. Todo en el juego debía ejecutarse, por tanto, de forma clara, prescindiendo de detalles superfluos que llevaran a confundir un Power-Up con un asteroide mortal, por ejemplo. Las primeras máquinas recreativas encarnaron este espíritu directo e intuitivo, que no requería de explicaciones ajenas al cajón en el que se reproducía, y que retaba al jugador con una escalada de dificultad accesible y exigente. Gran parte de lo que entendemos hoy por «pureza estética» o «pureza jugable» proviene de esta filosofía Arcade, de este estilo capaz de transmitir mucho con muy poco.

El videojuego, por supuesto, siguió evolucionando y encontrando nuevos caminos por los que transitar. Con cada nueva herramienta, salto gráfico o limitación superada se abría un horizonte desconocido por explorar; aunque también suponía un alejamiento paulatino de esa «pureza» primigenia. La mayoría de discusiones polémicas en los últimos años, como el cuestionamiento de los Walking Simulators o el desprecio a los jugadores casuales por parte de algunos sectores, son fruto de esa tensión entre las viejas y nuevas formas de entender el medio. Nos encontramos en un punto en el que todos los componentes que configuran la idea de videojuego son objeto de reflexión: sus temas a tratar, su peso cultural, los procesos o mecanismos que le dan forma… y en ocasiones el refugio en una supuesta pureza del videojuego sirve de respuesta evasiva a estos debates, como quien añora la simplicidad de una infancia en la que no existían más preocupaciones que pasárselo bien.

Por suerte, esta visión «purista», habitualmente intransigente en su idea de lo que debe ser un videojuego —y asociada a un perfil que Daniel Muriel identificó como Harcore Gamer o Gamer Subcultural en su libro Identidad Gamer— va perdiendo peso con el paso de los años. Quiero creer que la definición de videojuego es cada vez más integradora y abierta a nuevas propuestas, voces y perspectivas. Observar ahora mismo el panorama del desarrollo de videojuegos desde una óptica amplia es asomarse a un cielo inundado de globos sonda lanzados en mil direcciones, cada uno con un tamaño y una trayectoria distinta, pero todos en busca de su propio mensaje, de su propia verdad y de su particular uso del medio. Y pese a toda esta ilusionante explosión de nuevos rumbos y senderos que desbrozar en busca del Dorado, al abrir los ojos, Super Mario —probablemente por su costumbre de compadrear con dinosaurios— sigue ahí.

Super Mario Bros. 35 es una de las piezas seleccionadas por Nintendo para celebrar el 35 aniversario de su personaje más popular. Lo curioso de este título es que no se trata de un juego original como tal, sino de un battle royale gratuito en el que Arika, su desarrolladora —responsable también de Tetris 99—, ha encajado el molde del primer Super Mario Bros. en la fórmula de «todos contra todos» que popularizó PlayerUnknown’s Battleground. El resultado es francamente divertido y propone un acercamiento más dinámico y vertiginoso a este clásico: aplastando enemigos conseguiremos aumentar el escaso tiempo que nos dan al principio de la partida, y cada uno de esos enemigos derrotados viajará a su vez hasta la pantalla del jugador que elijamos para entorpecer su camino.

Super Mario Bros. 35 es una de las piezas seleccionadas por Nintendo para celebrar el 35 aniversario de su personaje más popular. Lo curioso de este título es que no se trata de un juego original como tal, sino de un battle royale gratuito en el que Arika, su desarrolladora —responsable también de Tetris 99—, ha encajado el molde del primer Super Mario Bros. en la fórmula de «todos contra todos» que popularizó PlayerUnknown’s Battleground. El resultado es francamente divertido y propone un acercamiento más dinámico y vertiginoso a este clásico: aplastando enemigos conseguiremos aumentar el escaso tiempo que nos dan al principio de la partida, y cada uno de esos enemigos derrotados viajará a su vez hasta la pantalla del jugador que elijamos para entorpecer su camino.

La idea de transformar un juego en otro distinto sin introducir apenas variaciones en sus mecánicas o diseño base es de una simpleza absoluta, casi más propia de un fangame —en 2019 Nintendo pidió la eliminación, de hecho, de un battle royale realizado por fans que tomaba como base Super Mario Bros.— que de una gran compañía. Pero la cosa funciona, y si bien muchos han leído este éxito como la enésima demostración de que cualquier título puede transformarse en un battle royale, también es posible hacer la lectura contraria: Super Mario Bros. puede adaptarse a multitud de géneros sin despeinarse. El molde del primer juego del fontanero en NES es intemporal y maleable, como bien han probado Super Mario Maker 1 y 2, y sus niveles serían igual de divertidos jugados al revés, modificados para incluir un cooperativo o convertidos en una experiencia sensitiva, en la que los saltos se transmitieran al jugador a través de la vibración háptica del mando y la banda sonora fueran remezclas chillout de Coldplay.

Que Super Mario Bros. 35 se haya hecho un hueco en las consolas de muchos jugadores en un año en que propuestas como The Last of Us Parte II o Doom Eternal —por citar dos títulos destacados al azar— se han propuesto exprimir los límites de la generación de PS4 y Xbox One es un hecho significativo, que nos devuelve a esa idea de «pureza» de la que hablábamos antes, aunque entendida como algo más que un arma arrojadiza o un sentimiento identitario excluyente. El motor incombustible de la fórmula Super Mario Bros. es un ejemplo de diseño efectivo por su simpleza y dominio de los pocos elementos que dispone; la Piedra de Rosetta a la que acudir en busca de unos códigos elementales que nos permitan interpretar la evolución, corrientes, filosofías y expresiones actuales del videojuego.

Esta vigencia imperecedera —recientemente la crítica ha hablado mucho de la influencia de Super Mario en el citado Doom Eternal— y su resistencia al paso del tiempo nos confirman que, pese al cuestionamiento continuo del medio y al ambiente de disputa permanente instalado en las discusiones en Redes Sociales, el videojuego cuenta con unos pilares sólidos a los que volver para reencontrarse consigo mismo. Mientras la industria —y lo que no es industria— es cada vez más consciente de su impacto cultural y avanza en busca de su Crimen y Castigo, su Ciudadano Kane o su *inserte aquí su obra de prestigio favorita*, es positivo celebrar también el éxito de Tetris 99, Super Mario Bros. 35 o Pac-Man Championship Edition 2. Títulos que siguen brillando por la magia que extraen de la experimentación más sencilla con el abecedario jugable, y que nos recuerdan la importancia de volver constantemente a la génesis de un lenguaje que apenas ha nacido, y cuyas raíces conviene no olvidar.