Solo quiero pulsar botones, sin pensar

En los últimos meses, quizás a causa de los efectos mentales a los que nos ha sometido la situación de pandemia que vivimos, he pasado por una etapa de agotamiento mental que estaba (y está) afectando a prácticamente todos los aspectos de mi vida. Probablemente no a todos a la vez, ni con la misma intensidad, pero sí de forma cambiante. Es algo que he notado en las personas que me rodean, no solo en mí, y que ha condicionado mi forma de afrontar el día a día. Mis relaciones personales se han visto afectadas, también mis hábitos de sueño y alimentación, mi creatividad y mis energías para el trabajo y los estudios, e incluso mi capacidad para disfrutar con el ocio, con aquellas cosas que supuestamente están ahí para hacernos desconectar y dejar a un lado el esfuerzo durante un rato. A medida que avanzaban la pandemia, los confinamientos y toques de queda, la situación fue cambiando progresivamente. Al principio, con tanto tiempo que pasar en casa, devoraba juegos densos y/o largos con gusto. Títulos como The Last of Us Parte II o Assassin’s Creed Origins, entre muchos otros, son ejemplo de ello.

En los últimos meses, quizás a causa de los efectos mentales a los que nos ha sometido la situación de pandemia que vivimos, he pasado por una etapa de agotamiento mental que estaba (y está) afectando a prácticamente todos los aspectos de mi vida. Probablemente no a todos a la vez, ni con la misma intensidad, pero sí de forma cambiante. Es algo que he notado en las personas que me rodean, no solo en mí, y que ha condicionado mi forma de afrontar el día a día. Mis relaciones personales se han visto afectadas, también mis hábitos de sueño y alimentación, mi creatividad y mis energías para el trabajo y los estudios, e incluso mi capacidad para disfrutar con el ocio, con aquellas cosas que supuestamente están ahí para hacernos desconectar y dejar a un lado el esfuerzo durante un rato. A medida que avanzaban la pandemia, los confinamientos y toques de queda, la situación fue cambiando progresivamente. Al principio, con tanto tiempo que pasar en casa, devoraba juegos densos y/o largos con gusto. Títulos como The Last of Us Parte II o Assassin’s Creed Origins, entre muchos otros, son ejemplo de ello.

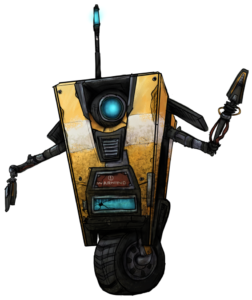

Sin embargo, durante los últimos meses me he sentido agotado incluso para jugar, como contraba Deborah Rivas en su artículo al respecto. Estoy sin ganas de enfrentarme a juegos con significados profundos o con mundos vastos que explorar. Incluso caí en algo que no suelo hacer, en dejar un juego a medias (aunque en mi defensa diré que fue Metal Gear Solid V). Empezó a apetecerme menos sentarme delante de un juego que analizar y del que tomar notas, no tenía ganas de emplear 150 horas en el mismo título, y empecé a tener la necesidad de consumir otros cortos y ligeros, juegos en los que primara la función lúdica. En definitiva, juegos con los que jugar y nada más. Actualmente estoy jugando Borderlands: The Pre-Sequel, y aunque se trate de un juego con bastantes horas de duración, me permite distraerme y divertirme sin más pretensiones, simplemente machacar los botones y eliminar enemigos. Y sí, tiene una historia interesante, pero es ligera y amena, no me obliga a pensar, no contribuye a ese agotamiento mental, sino que lo alivia. Jugándolo caí en un pensamiento que me dio la idea para escribir estas líneas, la idea de que por mucho que nos encante que el videojuego sea cada vez más profundo, crítico y se enriquezca su valor cultural, siempre está bien (y es necesario) que existan alternativas puramente lúdicas. Por mucho que nos encante pensar, reflexionar y escribir sobre los mensajes y contenidos del videojuego, siempre es necesario que haya obras que se limiten a la función original, la función lúdica.

El último juego denso al que me enfrenté (MGS: V) me saturó sobremanera, no disfrutaba jugando. Aunque me sentara frente a él con ganas de avanzar me cansaba en cuanto tenía que repetir una sección determinada o en cuanto fallaba en algo. Me hizo darme cuenta de que, defectos del juego aparte, no estaba de ánimo para ese tipo de títulos. Un poco más tarde, mientras jugaba a Borderlands, pensé en esto y eché la vista atrás, hacia los últimos juegos que había estado jugando. Fue fácil descubrir un patrón, un patrón que indicaba que últimamente estaba disfrutando de los juegos más cortos y/o desenfadados. Unravel, Doom, Dead Rising, Zombie Army, Overcooked o F1, han sido algunos de los últimos títulos que he jugado. Ya sea por su breve duración, por sus temáticas desenfadadas o por ambas razones, estos títulos me han aportado últimamente la misma satisfacción que me han dado obras profundas como The Last of Us, Dark Souls o Silent Hill en otros momentos.

Especialmente con Borderlands y Dead Rising he caído en la cuenta de lo poco que importan lo absurdo de una trama o los sinsentidos que encontramos en las mecánicas de algunos juegos si la parte lúdica funciona bien. Es decir, hace más de una década era habitual que jugáramos juegos en los protagonistas tuvieran poderes que no se justificaban de ninguna manera en el argumento o lore del juego. Títulos en los que llevábamos decenas de armas en el inventario, o en los que encontrábamos un fusil de asalto en un contenedor de basura cualquiera de la calle, por decir algo. Situaciones nada verósimiles, pero que por aquel entonces apenas se cuestionaban, porque el videojuego se entendía únicamente como un entretenimiento lúdico, sin más. Con el paso del tiempo hemos exigido más realismo, más coherencia entre mecánicas y narrativa, más profundidad… Y eso es bueno, es genial ver progresar al videojuego como producto cultural, como vehículo de crítica, de comunicación y de arte, en general. Pero como decía antes, es esencial que siempre existan esas válvulas de escape.

Con Dead Rising volví a sentir esa diversión desenfadada. No me importaba en absoluto que mi personaje llevara tres hachas y dos ametralladoras en los bolsillos, que aprendiera movimientos de lucha libre por el mero hecho de matar zombis, o que un dependiente enloquecido soportara las explosiones de ocho granadas sin perder ni la mitad de su salud. En ningún momento sentí que los elementos jugables necesitaran una justificación lógica, porque el juego estaba cumpliendo perfectamente su función: divertirme. Divertirme y darme tiempo de ocio disfrutable cuando no lo hacían obras más “elaboradas”. Para mi era suficiente con machacar botones y ver como subía el número de zombis eliminados. No me sacaba de la experiencia ver a mi personaje vestido de Elvis, con una máscara de Street Fighter, y con un sable láser fabricado con una linterna y un puñado de piedras preciosas. Al igual que hace veinte años no necesitaba que nadie me justificara por qué un zorro pilotaba un caza espacial en Starfox, o por qué un fontanero italiano era capaz de lanzar bolas de fuego por comerse una flor.

Con Zombie Army o Doom volví a disfrutar sin la necesidad de un cauce narrativo sólido, sin que me contaran una historia elaborada que justificara que me liara a tiros con todo lo que se cruzaba en mi camino. Ya fueran zombis nazis o demonios de otra dimensión, la escasa justificación argumental era más que suficiente. Era suficiente con que funcionaran el gatillo y la pistola, con que al pulsar los botones del mando los enemigos fueran cayendo, se sucedieran las pantallas de final de nivel y subieran los contadores de puntos. Con títulos como Unravel o Little Nightmares, a pesar de contener mensajes mucho más cuidados que los ejemplos anteriores, se cumplía otro requisito que necesitaba para poder divertirme y disfrutar teniendo en cuenta la situación actual. Son títulos breves, que no absorberán decenas de horas, y que no retrasarán que pase a otro título distinto y refrescante que mantenga a flote la diversión y la distracción.

Así que, en resumidas cuentas, hay momentos en los que, incluso para un amante de los mundos abiertos y las historias intrincadas, hace falta tomarse un respiro de todo eso y recurrir a las obras más “simples” y desenfadadas. Ya sea por duración, significado o funcionamiento, a veces necesitamos algo sencillo que nos permita disfrutar sin apenas pensar, sin mirar más allá del contador de puntos o de lo bonito que nos resulta lo que vemos en pantalla. Es genial que los videojuegos hayan avanzado hasta donde han avanzado, que se hayan convertido en un arte y un producto cultural por derecho propio, pero sigue siendo esencial poder volver a las raíces más simples cuando nos apetezca. Cuando pienso en esto hay una escena que se me viene a la mente con facilidad, como si la conectara con esa idea de manera inconsciente: la escena en la que Nathan Drake juega a Crash Bandicoot en Uncharted 4, quizás porque evoca esa vuelta a las raíces más simples.