Pink Is the New Black

El 17 de mayo de 2002, la taquilla se volvía a llenar de sables láser, orejeras de ewok y máscaras de Darth Vader. Era el estreno de otro trabajo dirigido por George Lucas (concretamente, de Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones), y el film, si bien estaría muy lejos de ser la primera producción en dejarlo patente, explicitaría el cambio de paradigma al que la industria se había visto subordinada durante las últimas dos décadas, con la irrupción del medio digital. Ya por entonces, bastaba con echarle un vistazo a su final —no solo más artificial, sino también mucho más épico y grandioso que el de episodios como el cuarto numerado— para recaer en lo poco que quedaba de aquella estética ceremoniosa y marcial que hizo memorable a La Guerra de las Galaxias. El afán por la grandeza visual, fruto de unas posibilidades tecnológicas en continua exploración y explotación, no solo se apreciaba en las impactantes postales CGI [imágenes generadas por ordenador] que rebosaban de la cinta, sino que había conllevado implicaciones notables en el resto de elementos que la componían, como su escenografía, su paleta de colores, su fotografía e incluso su música, provocando una sobrecarga simbólica casi ineludible y, vista en retrospectiva, inherente al arte digital. (“Si algún elemento, por nimio que sea, puede utilizarse para transmitir, ¿por qué dejarlo en manos de la naturaleza?”).

Este constante juego con la grandilocuencia en el que no se deja nada al azar provoca, consecuentemente, que los simbolismos dejen por completo de ser transparentes, tal y como ocurre con la propia relación que se forja entre la película y el espectador. Tan obvias resultan estas metáforas que, en el largometraje coprotagonizado por Ewan McGregor, Hayden Christensen y Natalie Portman, Yoda incluso se encarga de explicitar los pensamientos del espectador, verbalizando exactamente lo que captamos visualmente y lo que la lógica dicta, pero en un orden peculiar. Casi podría decirse que, al narrar una historia sobradamente conocida desde una perspectiva distinta, Yoda es el personaje posmoderno por excelencia.

Este punto de no retorno en lo cinematográfico y en lo alegórico nos conduce al año 1995, con el centenario del cine, donde se gesta un movimiento catártico y, hasta cierto punto, esperable. En plena situación de ebriedad, dos directores daneses, concretamente un treintañero Lars Von Trier hasta entonces interesado por el cine preciosista y controlado y un veinteañero Thomas Vinterberg que hasta hace no demasiado había sido alumno suyo, establecen el conocido Dogma 95, manifiesto con el que se pretende “volver a las historias reales con personas reales, sin artificios” a través de un discurso ultra naturalista, y con el que se consigue, quizás, la mayor revolución que el cine ha vivido en los últimos cincuenta años. “Las películas deben rodarse en espacios naturales, no reconstruidos”. “No puede separarse el sonido de las imágenes y viceversa”. “Se rodará cámara en mano”. “No puede hacerse cine de género, ni acoger acción superflua, ni dar cabida a recursos como las elipsis, porque nada de eso existe en la vida real”. Hasta diez reglas fueron escritas y publicadas en pro de devolver al cine su “pureza”, palabra que aparece en el dogma en varias ocasiones.

Tan solo tres años después, Celebración (Thomas Vinterberg, 1998), obra del mismo Vinterberg, se estrena en salas de todo el mundo demostrando el funcionamiento práctico de este afán por el ultra naturalismo. Con sus imágenes desbalanceadas, sus rostros subexpuestos y sus aberraciones visuales, Celebración rompe con ese artificio correcto y preciosista que hasta ahora es el cine y se despoja de cualquier miedo a admitir su naturaleza como película (de hecho, no se podría apreciar más claramente que lo es), poniendo no solo su fotografía y guion sino también su actuación al servicio del “aquí y ahora”. Si la situación es desmelenada, todo lo que trate de captarla también debe de serlo.

Mucho menos tensa pero igualmente transgresora resultaría Timecode (Mike Figgis, 2000), obra de naturaleza interactiva —aunque inhibida durante su estreno en salas— firmada por el padre de Leaving Las Vegas, quien se encargaría de exprimir las bondades del medio digital [la duración de las grabaciones ya no era un limitante] al rodar un film en cuatro cuadrantes determinados por cuatro planos secuencia grabados en paralelo y en tiempo real, pensado para disfrutarse en varios visualizados. Gozando de un protagonismo colectivo compartido por una veintena de personajes cuyas historias se cruzan de una forma bastante literal, Timecode usó los medios audiovisuales para significar de una manera en la que hasta el momento no se había podido en la historia del cine, y utilizó la propia composición para resaltar aquello que la película en sí misma consideraba de interés.

Como último ejemplo de esta tendencia desesperada por explotar las herramientas digitales y usarlas en beneficio de la creatividad cinematográfica, el creador de Boyhood y Escuela de Rock, siempre con un pie en la independencia y un pie en el mainstream, daría forma a Waking Life (Richard Linklater, 2001), una película de animación rotoscopiada grabada en primera instancia con cámaras no profesionales y posteriormente dibujada frame a frame, los cuales fueron otorgados a artistas diferentes para que así el largometraje se impregnase de estilos muy diversos. La cinta, con claras influencias de la nouvelle vague, reflexiona tanto narrativa como visualmente acerca del naturalismo de la imagen, lo que le permite suponer un antes y un después para el cine dentro y fuera de su género.

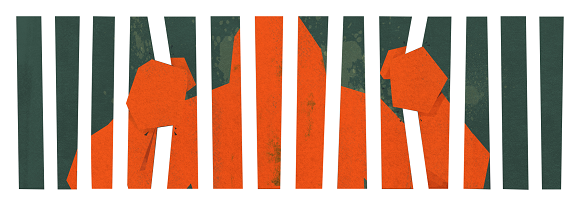

Por más que el uso de la rotoscopia me recuerde irremediablemente a Another World (Éric Chahi, 1991), pienso en Ape Out (Gabe Cuzzillo, 2019) como un mejor exponente de la corriente que hoy comentamos, pues fue capaz de prevalerse de las últimas tecnologías desarrolladas —en su caso, la música dinámica— para algo muy distinto a lo que ofrecía una industria centrada, por entonces, en los rostros fotorrealistas, en las resoluciones absurdas y en los mundos abiertos, tan repletos de artificios como vacíos de sentido. Con un mensaje cercano a lo meta, Ape Out abrazó decididamente su naturaleza como juego, reconociendo lo lúdico como su mejor arma, y sustrajo de la fórmula hasta entonces impuesta las interfaces repletas de iconos, las misiones secundarias, las formas definidas (de hecho, personajes y escenarios dan la sensación de estar en constante dibujado), y, en definitiva, todo lo que consideró innecesario para ser un “videojuego puro”.

-

Serie ‘Historia del cine a través del videojuego’