"¿No querías arte? ¡Pues toma dos tazas!"

Cuando tuve el enorme placer de charlar por última vez con Víctor Navarro, uno de los primeros doctores en Game Studies de España y profesor de cine de animación, ni corto ni perezoso me soltó, en una de sus hot takes, que Cuphead, a nivel de concepto, era “un juego retro algo montonero“. Pese al primer impacto negativo que esta cita sacada de contexto pudiese conllevar, con ella Navarro buscaba exponer y defender un bien mayor: la unidad del videojuego como obra; el glose de las supuestas facetas que lo componen, la valoración general por encima de la suma de sus partes. “¿Acaso Cuphead sin esa estética sería un peor juego? Está feo decirlo, y estoy seguro de que habrá gente que se enfadará conmigo, pero desde luego que sí. ¿Quiere eso decir que la estética es puro adorno, y que el título en realidad no es bueno? Para nada, ya que se trata de un videojuego “normalito” pero con un tipo de animación que nunca se había visto en un videojuego. Esto es parte del juego; no se puede separar.” El devenir de los meses (ya años) no ha hecho más que darle valor, en retrospectiva, a las palabras de mi compañero Víctor; se puede estar más o menos de acuerdo con su mensaje, pero definitivamente hay grandes certezas – y muchos años de estudio – en él. Porque, siguiendo con su ejemplo, el fenómeno Cuphead no puede entenderse sin su brillante e innovador apartado artístico; sin Max Fleischer y su Betty Boop, sin el Oswald de Walt Disney; sin la época dorada de la animación de la década de 1930. Porque, más allá de cualquier disonancia lúdica, tratar de hacerlo sería poco menos que un ataque directo a la integridad de la obra.

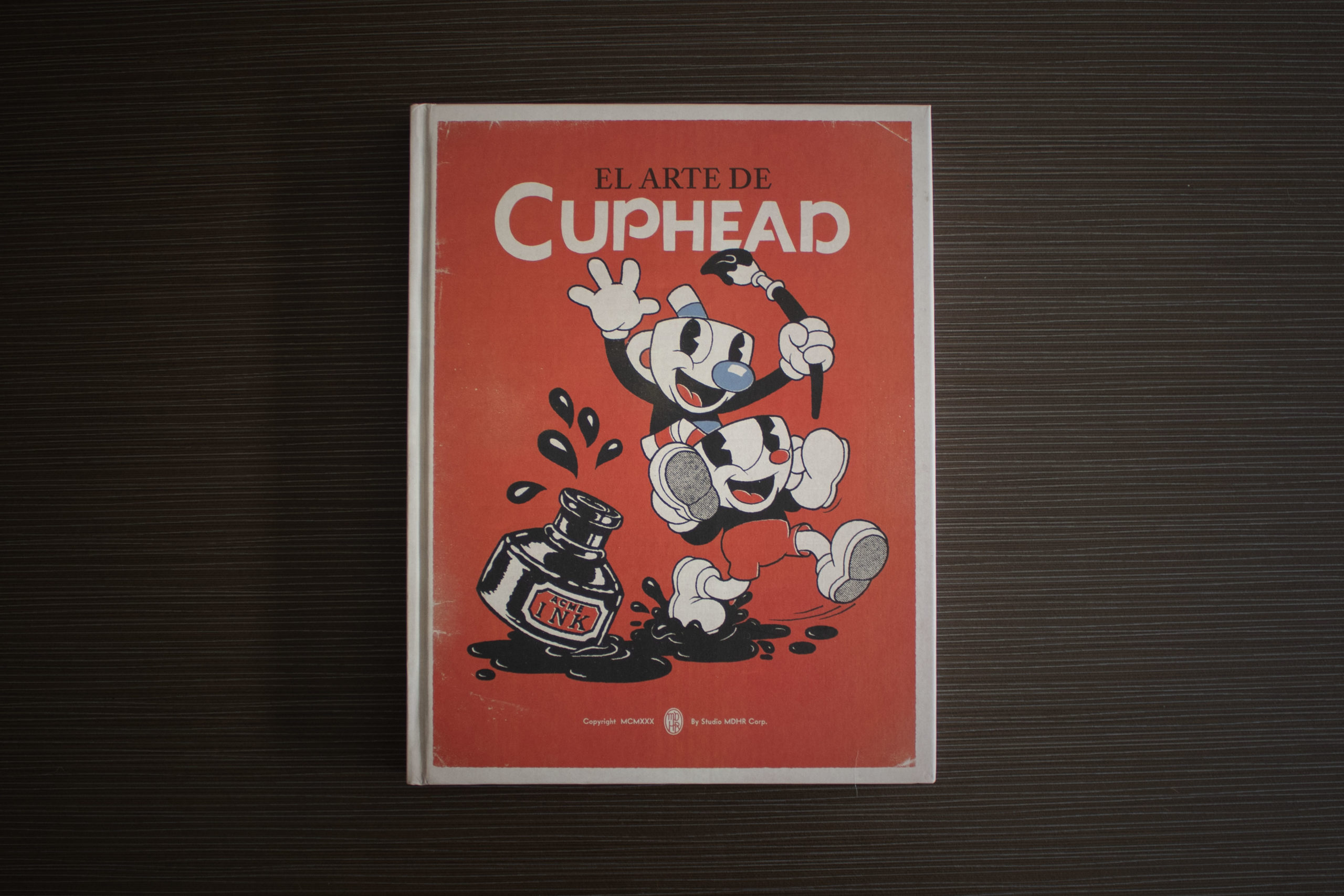

Por dar pie a tales reflexiones, por reivindicar su valor más allá del proporcionado por su fachada y por apuntar a un nicho de público muy dedicado y convencional (dejando de lado a aquellos que únicamente se pudiesen acercar a él por su mera apariencia), entre otras muy variadas razones, Cuphead, ese mismo plataformas 2D, tan humilde como valioso, merecía sin lugar a dudas un tratamiento a la altura. Y, siendo justos, también lo merecía Studio MDHR, el equipo originalmente compuesto únicamente por los hermanos Chad y Jared Moldenhauer que consiguió lanzarlo, tras años de trabajo duro y quizás demasiados sacrificios personales, en 2017 para PC y Xbox One [posteriormente acabaría llegando también a otras plataformas, como Mac, Switch y PS4]. Tratamiento como el que la editorial Dark Horse Comics tuvo el honor de darle allá por aquel fatídico marzo de 2020 en forma de artbook; tratamiento como el que, ahora, los chicos de Norma Editorial le han dado al traer tan encomiable trabajo a nuestra tierra, perfectamente localizado, y con el excesivo mimo con el que nos tienen acostumbrados.

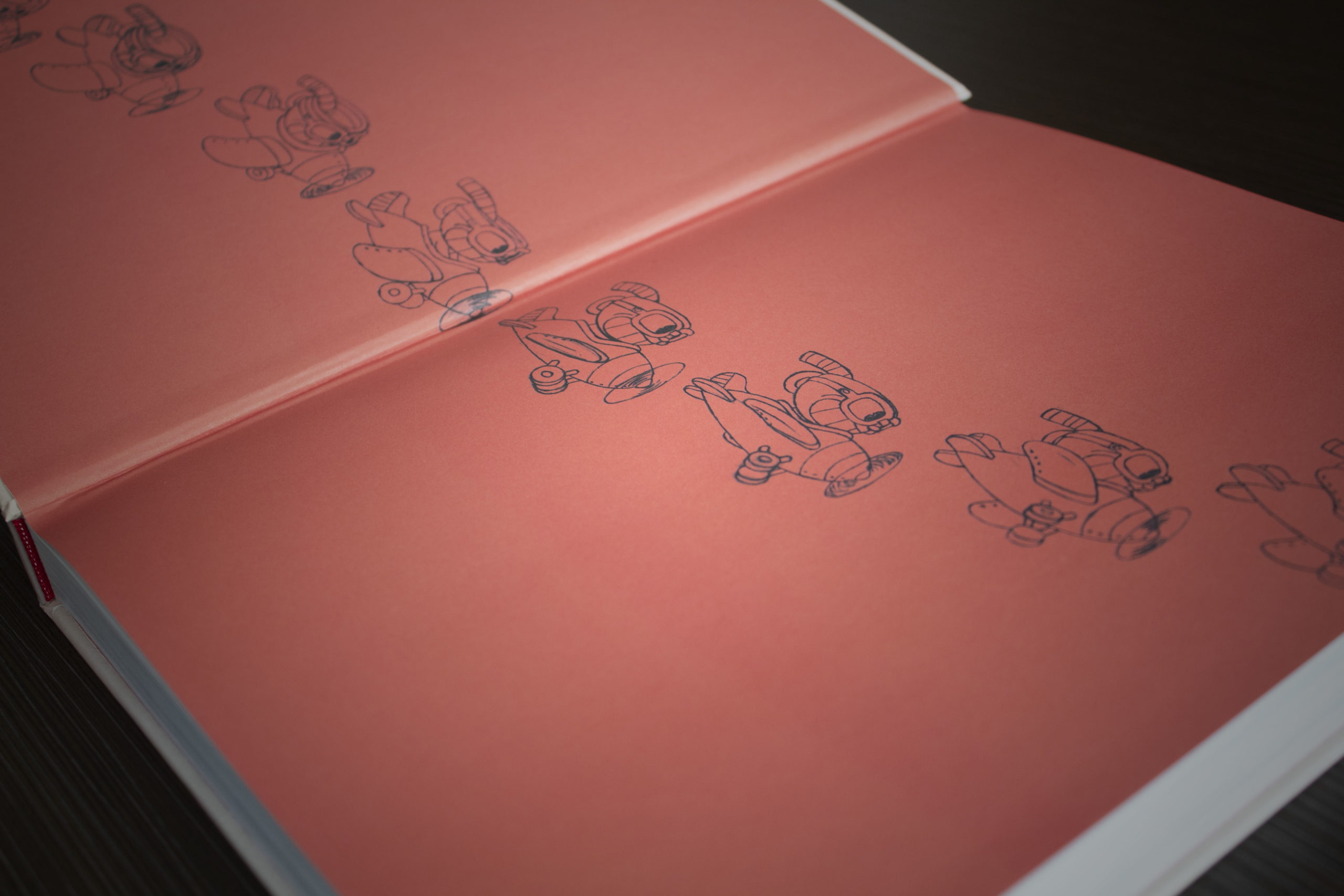

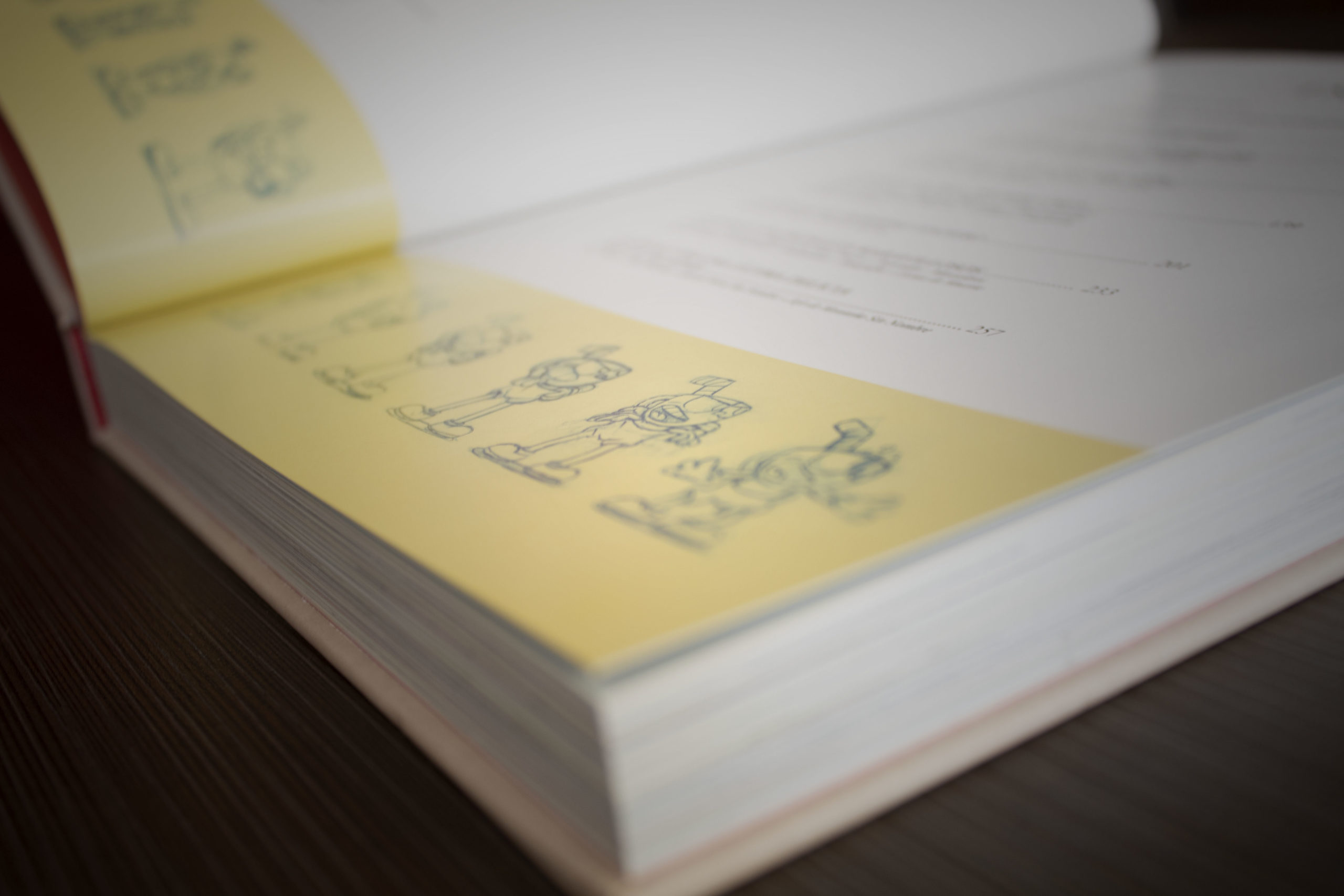

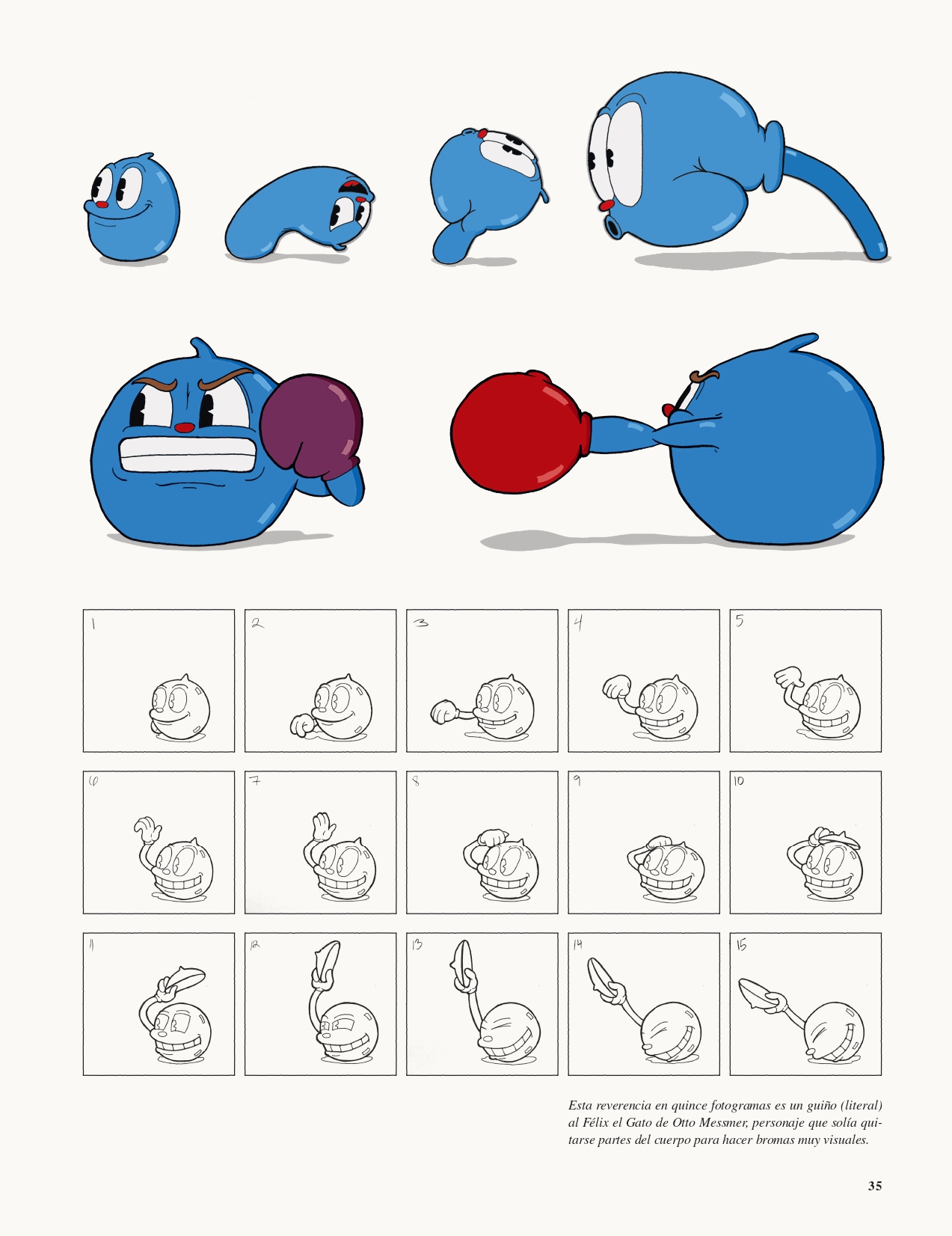

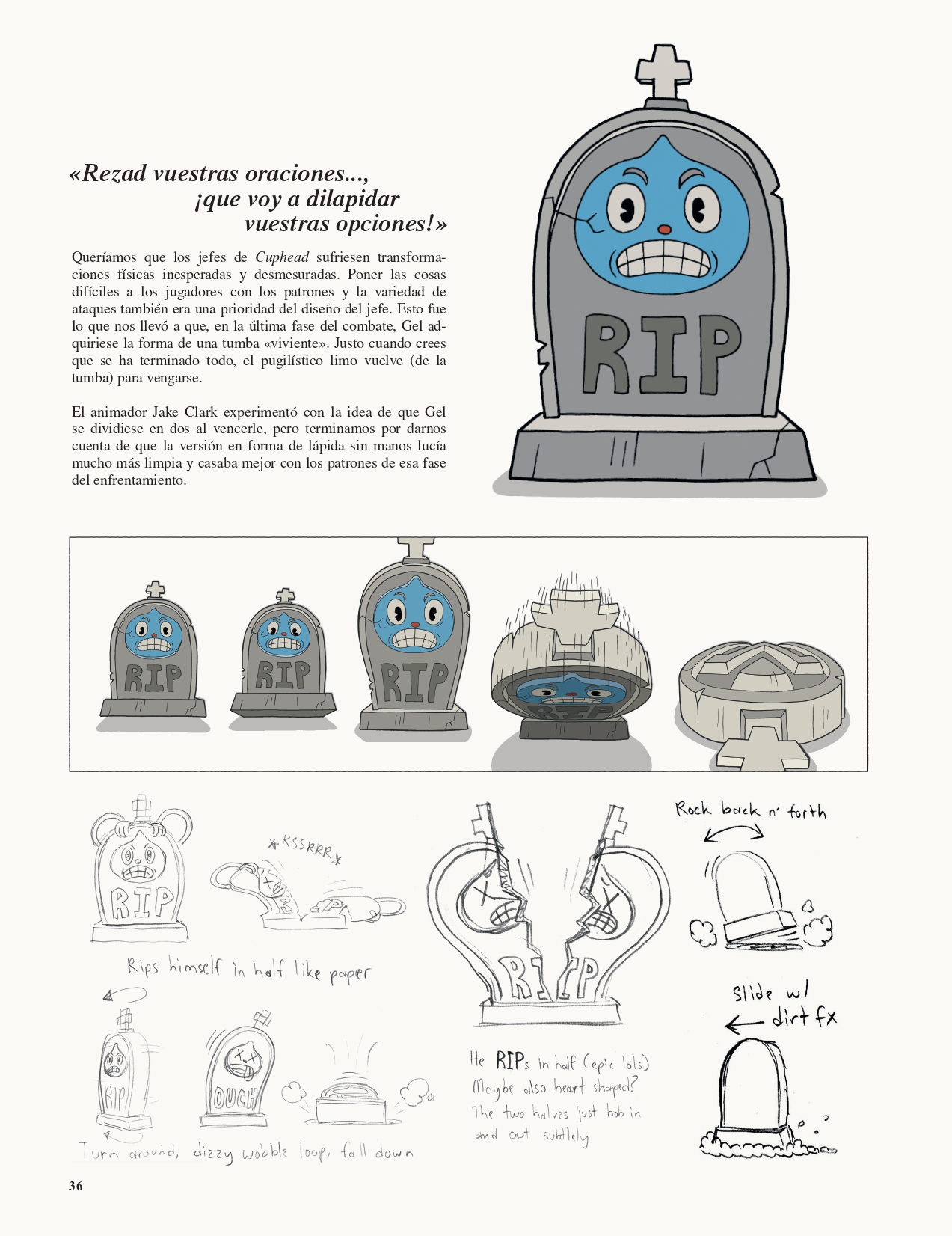

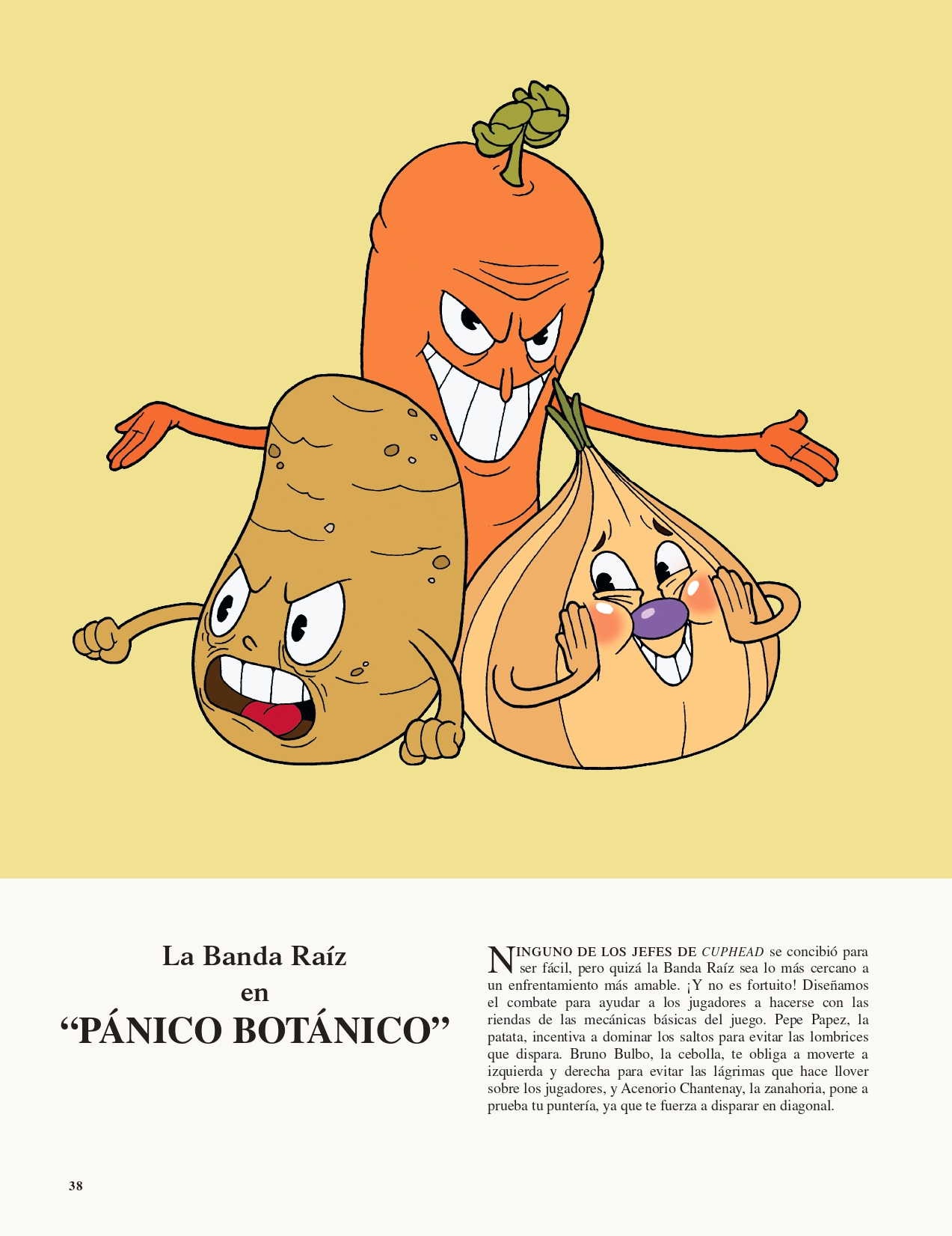

Firmado por Eli Cymet y Tyler Moldenhauer, El arte de Cuphead, con su encuadernación cartoné (de dimensiones 21,6cm x 28cm), su kilo y medio de peso y sus 264 páginas a todo color de papel estucado, no solo configura una pieza de coleccionismo de gran valor estético, sino que también logra postularse como uno de los mejores trabajos de este ámbito realizados en los últimos años. Gran culpa de ello, como no podía ser de otra manera, reside en una verdad ineludible, y es que el material base ya presentaba de por sí una calidad excepcional: los diseños, ilustraciones detalladas y bocetos de la aventura con tintes de boss rush, que cubren desde la conceptualización de los protagonistas hasta los renders finales de los escenarios y objetos, no solo hacen gala – tanto dentro como fuera del libro – de un acabado exquisito, con una personalidad arrolladora y un detalle enfermizo; también se cuentan por cientos. Hay páginas completas de spritesheets hechos a mano, decenas y decenas de sketches de posibles personajes que jamás verán la luz, diseños que ansían aún más espacio del que ya tienen (que no es poco) y que piden ser estudiados durante horas. El secreto de que Cuphead entrase por los ojos no fue otro que el del talento, pero también el del trabajo duro, el de la iteración, y eso es algo que queda, en esta ocasión, más que patente.

El gran mérito de este libro de arte, precisamente, no es otro que el de ser consciente de ello y hacer todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias. Lo consigue sobradamente, faltaría más; contando con las herramientas de las que hace uso, era difícil no conseguirlo. Era difícil no conseguirlo con esa notable maquetación, ante todo respetuosa con la obra original, que organiza con tino y buen hacer todo el contenido seleccionado, o con esos innumerables detallitos que ayudan a brindar esa sensación única de empaque, de estar ante algo especial – mención especial a las caricaturas del interior de la portada -. Conocedor de esto, el artbook se limita a quedarse ahí, a conformarse con aquello que únicamente le brindaría un estatus de recomendable, y, acompañado del magistral ejercicio de traducción por parte de David Tejera, da un paso más allá a nivel de contenidos. Uno, además, especialmente valiente.

En lo personal, disfruto mucho los textos que, entre boceto y boceto, se ocultan en esta clase de producciones. Me encantan las descripciones, las anotaciones rápidas, los tachones, las biografías, porque me gusta mucho perderme en los trazos que componen el delicado cuerpecito de Mugman, pero me nutre más aún intelectualmente el saber por qué dichos trazos no son más gruesos, o más duros, o más sueltos. Y por eso me encanta que El arte de Cuphead, sin restarle apenas peso al trabajo de ilustración per se, destroce cualquier ápice de bambalina en pro de realizar un acercamiento sincero y explícito al proceso creativo que escondió el desarrollo de la propuesta. Trufado de detalles, complementa una obra valiente, a la que no le importa reconocer sus referencias, y que de hecho parece disfrutar estableciendo paralelismos y realizando comparaciones directas entre las mascotas del estudio y las de los grandes autores de las primeras décadas del siglo XX.

Asimismo, no me gustaría escribir un punto y final sin hacer justicia y admitir la fascinación que me ha producido tanto el detalle con el que se habla de ciertas fases del desarrollo de la ilustración (véase el entintado) como el comprobar de primera mano cómo la pieza hace un grandísimo trabajo a la hora de reconocer a los autores del videojuego, y es que no hay página en la que no se indique, con gran concreción, la pertenencia de un determinado trabajo, algo que personalmente, como desarrollador, respeto y valoro muchísimo. Tampoco escasean las anécdotas relacionadas con el equipo de desarrollo, plagadas de nombres propios y alguna que otra cara conocida, algo que a buen seguro fascinará a los fans de la propuesta.

Una razón más que suficiente para volver a pactar con el Diablo

Hay pocos peros que se le puedan poner a un trabajo tan respetuoso, ambicioso y redondo como el que puede encontrarse en El arte de Cuphead. Lo que podría haber sido una maquetación decente plagada de buen material y acompañada por algunos subtítulos orientativos ha acabado alzándose como un imprescindible tanto para el público fan como para aquellos que gusten de esta clase de códices. Una obra que valora al autor original, que no escasea en ilustraciones (al fin y al cabo, a eso hemos venido), y que, además, satisface con creces la mente tanto de aquel que busca expandir su imaginario sobre la licencia como la del dibujante que busca inspiración, o información sobre el proceso creativo seguido desde el inicio por la familia Moldenhauer. Un libro de arte ejemplar para contemplar, para trabajar; para copiar, para estudiar. Pero, sobre todo, para disfrutar, y para disfrutar mucho.

Hay pocos peros que se le puedan poner a un trabajo tan respetuoso, ambicioso y redondo como el que puede encontrarse en El arte de Cuphead. Lo que podría haber sido una maquetación decente plagada de buen material y acompañada por algunos subtítulos orientativos ha acabado alzándose como un imprescindible tanto para el público fan como para aquellos que gusten de esta clase de códices. Una obra que valora al autor original, que no escasea en ilustraciones (al fin y al cabo, a eso hemos venido), y que, además, satisface con creces la mente tanto de aquel que busca expandir su imaginario sobre la licencia como la del dibujante que busca inspiración, o información sobre el proceso creativo seguido desde el inicio por la familia Moldenhauer. Un libro de arte ejemplar para contemplar, para trabajar; para copiar, para estudiar. Pero, sobre todo, para disfrutar, y para disfrutar mucho.

Este análisis se ha realizado con una copia física para prensa proporcionada por Norma Editorial.