"Faces look ugly when you're alone"

He comenzado a ver Cowboy Bebop, y no he sido capaz de parar. Hay algo en sus asteroides minados, sus lunas industrializadas y sus desiertos de hormonas sexuales que es hipnótico. Sobrevolar Ganímedes, meterte en los callejones de Calisto, bailar un vals en Venus, trae a mi mente y a mi corazón una sensación que en cualquier otra obra, en cualquier otro instante, parece inaccesible. El de Cowboy Bebop es un infinito oxidado, la promesa marchita de un horizonte que, al final de todo, sí tenía un comienzo y un final. De que el tiempo siempre sí podía detenerse, aunque solo fuera en las manecillas de un viejo reloj. Son emociones que sólo había sentido jugando Outer Wilds, y hay una escena que remata perfectamente este paralelismo: ese final del primer capítulo, cuando Spike se asoma hacia el infinito frío del espacio interestelar, pero de entre todas las cosas que hay por observar, elige mirar su reflejo sobre el cristal de la nave. El espacio, más allá de futurista y romántico, es un lugar solitario. Es la soledad.

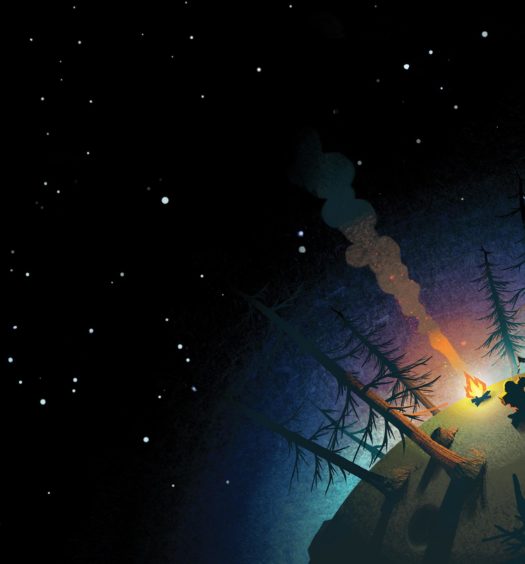

Es una acción increíblemente humana, o al menos eso pienso, el hallar espejos en donde no los hay, en observarnos para comprobar que seguimos siendo los mismos, que nada ha cambiado o que sólo ha cambiado lo suficiente para seguirnos reconociendo. La soledad la llevaremos siempre como el signo sociogenético de nuestra especie, sin importar la estrella hasta la que lleguemos. A pesar de esto, también existen diferencias. Mientras que en la obra de Sunrise Inc. escuchamos el Jazz de Júpiter, acá lo que hay es un Country de Lumbre. Son dos maneras distintas pero familiares de entender el espacio como geografía y como instante en la eternidad, y por ende, dos formas distintas de entender la soledad. El jazz es, en fin, un himno de la tristeza que se experimenta en solitario, una colección de instrumentos reunidos pero que tocan, siempre, para sí mismos, paralelamente a los otros. El country de Outer Wilds necesita de los demás, necesita constantemente de los otros para existir, para darle sentido a toda esa tristeza.

Hay otros aspectos que son parecidos y que simbolizan cada mensaje. El cigarrillo, por ejemplo, para Cowboy Bebop y sus solitarios cazarrecompensas, es un fuego individualizado; la hoguera de Outer Wilds es un fuego colectivo. Sin embargo, la mayor resonancia entre ambas obras es el sonido. Ambos trabajos trenzan de manera perfecta la música y los acontecimientos, y finalmente, la revelan como un tema central de lo que intentan decir. En Cowboy Bebop, los saxofones lunares indican que sin importar lo lejos que lleguemos, ni la lista de estrellas conquistadas, ninguna cantidad de infinito llenará el agujero negro que a los seres humanos nos crece desde el corazón. La tristeza la arrastraremos para siempre, y la soledad es un requisito indispensable para la vida en cualquier planeta. Outer Wilds, por otro lado, usaba sus armónicas y banjos para decirnos que había alguien, algo, que nos esperaba al otro lado del sol, en un cráter de la luna, o en la raíz de una espina que convirtió un planeta en migajas. Que la soledad podía derrotarse si nos sentábamos juntos al fuego en una noche de verano.

Ese es, al menos en el juego base, el recurso con el que Outer Wilds cuenta para enfrentarse ya no a la soledad del hiperespacio, sino a su conclusión misma, a la implosión inevitable de nuestro sol y la extinción de todo lo que fuimos y construimos. Tomarnos de la mano, encender una chispa para la hoguera, desenvainar las armónicas y los tambores, y tocar una canción triste para un asteroide que pronto se irá de aquí.

Echoes of the Eye trae otra canción en forma de pregunta que hace tambalearse esa estructura videolúdica de soledad que era Outer Wilds: ¿y si ese fuego se apaga? ¿Qué oscuridad espera, agazapada bajo las cenizas? ¿Y si no estuviéramos solos? Outer Wilds era la otredad de los Nomai observada a través de la lente de la curiosidad. Echoes of the Eye propone el extremo opuesto, el veneno más efectivo contra la curiosidad: el terror, el miedo a esos mismos otros.

Mirada

Hace poco, a modo de preparación psicológica para afrontar Echoes of the Eye, regresé a la espiral de tiempo y lumbre que es Outer Wilds. Sobra decir que desandar su laberinto interestelar, habiendo ya salido de él, no repercute en la capacidad que este juego tiene para abrirte los ojos y la boca, en la expresión de asombro más estúpida que tendrás jamás. Es tan sencillo como que no hay palabras. Hay momentos en los que te falta el aliento, porque no puede ser que algo esté tan bien diseñado, que todo encaje complejo y compacto en un bucle de 22 minutos. Outer Wilds pone tantas cosas a girar y danzar al mismo tiempo que es sorprendente que entre todo su caos pueda leerse un patrón preciso, un cosquilleo primitivo que nos indica que todas las ruinas, conversaciones y recuerdos almacenados por los Nomai en un sistema rizomático y caótico, tienen sentido. Salir de su misterio me costó dolores de cabeza, me costó perder la esperanza y cansarme los ojos leyendo una y otra vez las entradas almacenadas en la computadora de la nave. Pero cuando identificas el hilo faltante, cuando dos más dos son cinco y resuelves la ecuación cósmica, no hay nada que describa ese éxtasis. No es comparable a ningún otro juego. Y no importa a cuánta gente se lo he contado o en cuántos artículos lo he referenciado, esta es una de esas obras que no se entienden si no se experimentan. No hay manera de ser hipnotizado por el Ojo del Universo si no es rastreando sus ecos manualmente, cartografiando cada planeta por dentro y por fuera, brincando entre lunas y asteroides, hasta llegar a su iris. Hasta llegar no a la salida del laberinto, sino a su corazón, a la semilla de dónde crecen sus mil y una ramificaciones. Es un celebración de la curiosidad, una poética de la interrogación.

Eventualmente, una se da cuenta de que la única manera de ignorar todos los cabos que se resisten a ser atados, todas las preguntas y todas las teorías que flotan en su espacio vacío, es, sin más, cerrarle los ojos, voltear hacia adentro, apagar el juego para siempre. Porque cuando hace dos años miles de jugadores se abrieron paso hasta el núcleo del Gemelo Ceniza y la raíz de Espinoscuro, parecía que todo estaba cerrado, que podíamos vivir sin haber entendido absolutamente todo lo que significaba Outer Wilds. Que ya lo habíamos observado todo. Se sentía como un final. Hermoso y terrible y nostálgico y lleno de humanidad. Y entonces llega El Forastero, y esa curiosidad acaba por matar al gato, y eventualmente, le quita la curiosidad.

El primer problema que nos plantea Echoes of the Eye, es que para acceder a él, para descubrir que existe y que siempre estuvo ahí, debemos cerrarle los ojos al sistema solar, y abrírselos al espacio profundo, a un universo sin sol.

No es sólo que la estación de radio del principio, esa que actúa como único hilo del cual empezar a tirar, mencione con un énfasis escalofriante que el espacio al cual estás a punto de entrar, a punto de no entender, es distinto al tuyo. Que es otra cosa diferente al vacío que has estado cruzando desde que despertaste en aquel primer bucle. Aunque viva adentro de él. Porque esta expansión opera rozando al resto del sistema solar, pero sin tocarlo y sin dignarse a verlo a la cara, a la luz de su anciano sol. Viven aparte, este DLC vive aparte, y por eso cabe adentro de Outer Wilds. Irnos de Outer Wilds es volver a Echoes of the Eye. Y una vez que consigues aterrizar en el eclipse y descubrir que ese planeta no era un planeta, el miedo te vuelve a paralizar el cuerpo. Desde aquí, y a diferencia del juego base, que mantenía un perímetro reglamentario de sustos con tal de seguir siendo accesible, el miedo crece y crece hasta convertirse en terror. Nada que ver con los agujeros negros que despedazan planetas, con la arena que cae y te entierra, o con el tiempo que a pesar de reciclarse y repetirse, no deja de avanzar. Esos eran miedos que, una vez más, alimentaban tu sed de saber y reducir el misterio del mundo a una entrada de la nave. Echoes of the Eye introduce el miedo hacia las cosas que están vivas. Hacia las cosas que son conscientes.

Hablando desde mi particular burbuja, la primera cosa que me espantó dentro de El Forastero fue su lenguaje; esas letras arbóreas y resplandecientes que ni el transductor entiende porque nunca las había visto. ¿Existe algo que dé más miedo que la otredad? La jugada maestra es que en El Forastero, al menos al principio, el forastero somos nosotros, los otros somos nosotros. La ansiedad te carcome mientras exploras y ves que una puerta, un monumento o una fotografía están rayoneadas con esa caligrafía foránea, porque significa que te estás perdiendo de algo, que algo ha pasado, que está a punto de pasar o de dejar de pasar, y tú no te enteras de nada. Como suplemento a esta lingüística ausente, Echoes of the Eye comunica sus insinuaciones a través de películas, diapositivas extrañas que van ganando sentido mientras te adentras en el misterio del forastero. ¿Por qué el sol artificial parpadea? ¿Por qué suena ese rugido extraño? ¿Por qué la represa explota y se lleva (casi) todo por delante? Un misterio tras otro, al menos durante sus primeras horas, y nada menos que carretes de fotografías proyectadas sobre la pared. Es desde esta forma misma de comunicarse que Echoes of the Eye focaliza su particular versión de lo que significa observar algo, darle presencia con los ojos. Para ver las películas, hace falta la luz de una farola, y ese es el tema que lo envuelve todo: la luz y la oscuridad, los sueños y las pesadillas. Las velas se apagan, y un rugido extraño atraviesa la noche.

Y ahí, en medio de este miedo y de esta oscuridad, a lo mejor estoy solo. Porque aunque me admito la personas más cobarde, más miedosa y más sensible cuando se trata de sustos, Echoes of the Eye necesita del terror para comunicarse. Porque aun adentro de esa oscuridad de la que podría brotar cualquier cosa, sabe establecer patrones, diseñar laberintos y darle la vuelta a un montón de tuercas. En este sentido, entiendo lo que comentaba Hugo Gris en su texto de Patreon, cuando escribe que “eso no es Outer Wilds, a pesar de que ocurre y se navega de manera prácticamente idéntica a todo lo demás“. Lo que pasa es que Echoes of the Eye no es Outer Wilds, y no pretende serlo en ningún momento; es normal que no sea lo mismo. Si allá la mirada era puesta bajo el microscopio como actividad profundamente simbólica y llena de humanidad, acá se plantea una condición externa, necesaria para que esa misma mirada exista: la luz. No es casualidad que para ingresar por primera vez en El Forastero haya que verlo como si fuera un eclipse que anula el sol. No es casualidad que toda la tecnología y en última instancia la sociedad de los otros seres que buscaron y encontraron el ojo esté diseñada alrededor y dentro de la luz. Por eso su crisis se relaciona con la penumbra. Por eso para ayudarlos a resolverla debemos adentrarnos en la oscuridad. Si Outer Wilds enarbolaba una métrica y rimada retórica alrededor de la mirada, Echoes of the Eye lo hace alrededor del eclipse, del ojo que se cierra para soñar en las sombras. Echoes of the Eye es una retórica del eclipse.

Una vez más, dejo que hablen los paralelismos. La mirada es el sentido que enciende la curiosidad. La mirada, como pieza fundamental del método científico, es la estructura de la teoría y la hipótesis, otras dos vertientes mecánicas que son fundamentales en Outer Wilds. La mirada existe como eje vertebrador porque apela a la curiosidad, y porque es una reminiscencia del espíritu aventurero que empujó a los Nomai hasta nuestro sistema solar. La curiosidad los hizo alunizar en el Intruso, explorar los ríos subterráneos en Lumbre y calcularle la edad al sol. Por ende, la jugadora debe ser igual o más curiosa que los propios Nomai. Sin curiosidad pura, sencillamente no se avanza. Por eso, aunque el miedo de Outer Wilds existe y está muy bien enfocado, se trata de un velo más que correr para descubrir un mecanismo, sea la ceguera de los Rapes en Espinoscuro o la naturaleza de los ciclones en Abismo del Gigante. Echoes of the Eye nos presenta a una raza sin nombre, cuyo principal motor y emoción es el miedo.

La curiosidad del juego base aquí se ve brutalmente frenada y obstaculizada por un desconocimiento que inspira desconfianza y no curiosidad. Las películas nos hablan de una naturaleza hostil que palpita en el Ojo del Universo, los Forasteros se revelan contra él y se vuelven paranoicos, encierran sus secretos en estructuras extrañas, degradan su propio mundo por ir a buscar un rastro, se esconden, se vuelven literalmente indetectables, persiguen y expulsan a cualquier curioso. Echoes of the Eye trastoca el motor de Outer Wilds porque así lo exige su serie de sucesos, porque así como los Nomai nos heredaron su hambre científica, los Forasteros hacen lo propio con su terror. He ahí el motivo de los sustos, y su necesidad en la composición mecánica de la expansión.

Reitero, es cierto, el miedo ya estaba presente en cada tramo del juego base, pero era un miedo de escenografía, de que esta fuera a revelarse contra nosotros si no sabíamos leerla y calcular sus operaciones al milímetro. La otredad en Outer Wilds no era su manera de asustarnos, ya que encontrarnos con un texto Nomai, con un edificio, con una forma de rastro, alegraba, alentaba, resolvía. Aquí ese eje está dado vuelta, porque, una vez más, se trata de otro planeta, de otra raza, de otro forma de mirar y entender lo mirado. Echoes of the Eye no funcionaría sin sus guardianes de cornamenta y ojos encendidos; no son sólo otro engrane en el mecanismo de relojería, sino parte de su significado último, de su razón de existir. Es entonces que todo lo que queda por buscar y por ver es cualquier resquicio de lenguaje, de puente comunicativo, aunque este pueda ser invisible o necesite iluminarse para estar ahí.

Lenguaje

Los Nomai eran Nómadas. Se trata de micro-juego lingüístico que explica su condición de migrantes hiperespaciales. Lo más cercano que tenían a una casa era La Nave, que permanecía en perpetuo movimiento a través del infinito. Los Forasteros, en cambio, tenían un hogar, habían echado raíces, y esas raíces fueron sacrificadas cuando volaron lejos hacia el vacío, persiguiendo, igual que los Nomai, un cosquilleo telescópico. Esa es, quizá, la única similitud que comparten las dos especies. A partir de ahí, la otredad se alza como muro y como sombra que nos impide identificarnos con los Forasteros, y la otredad se materializa mejor que nada a través del idioma, de la lengua que no podemos entender.

La gramática era la ventana que se nos abría sobre las paredes para asomarnos al mundo de los Nomai. Con los Forasteros, la ventana es una imagen iluminada en la oscuridad, una imagen. A los Nomai había que leerlos, a los Forasteros presenciarlos. Y hay que presenciarlos porque todavía están aquí. Deformados, contaminados, olvidados de su mundo y atrapados en un sueño virtual que poco a poco se transforma en la pesadilla que siempre había sido. Y ellos, bueno, en los monstruos que protagonizan la pesadilla. El Forastero lumbreano, debido a la ausencia de una estructura lingüística que le permita leer y significar las estructuras surrealistas del mundo anillado en el que se ha metido, ve su ímpetu exploratorio coagulado, arrinconado contra las velas y los ojos de los fantasmas que habitan la máquina.

El juego, en este sentido, ya había dado su particular visión de lo que significa no entender a alguien. Cuando en Outer Wilds encontrabas a Solamun, en el borde de la luna cuántica, ella encontraba maneras de suplir la comunicación hablada con la escrita, traduciendo sus palabras y pensamientos a los conocidos gramemas que tu transductor convierte en lenguaje. De nuevo, Echoes of the Eye planeta un momento análogo, prácticamente en su final. Cuando la jugadora ha terminado de resolver el enigma de la cámara sellada, se encuentra con un Forastero que no la persigue y que no quiere expulsarla del sueño. Mejor, quiere saber de ella, y quiere darse a conocer. La curiosidad reanudada por el encuentro entre dos especies. Y si allá se cristalizaba la esencia del lenguaje a través de la palabra escrita, aquí el kinema, el movimiento de imágenes, protagoniza un hermoso momento en el que le proyectamos al otro nuestros recuerdos, y él las ve como si fuesen una película. Y esta es la mecánica que, al menos dentro del juego, parece resolver esa vieja paradoja en que el lenguaje es incapaz de expresar lo que somos. Echoes of the Eye quita las palabras de por medio y deja el lenguaje de la consciencia: imágenes, que por cierto, condensan aun más el énfasis que todo este juego hace sobre el acto de mirar.

Otredad

Finalmente, quisiera retomar uno de los tópicos con los que empecé este artículo: la inherente extranjería de Los Forasteros, la condición de el propio Forastero como cuerpo celeste otro dentro del ya conocido y cartografiado sistema solar. Al pensar en el Forastero, se me ocurre la comparación el hombre invisible, de Wells. Un planeta que se reviste de inmaterialidad para no ser importunado ni intervenido por fuerzas extrañas, pero que, al mismo tiempo, necesita que esas fuerzas sepan que existe invisible, por lo que, por ejemplo, se vuelve visible durante un eufórico instante, a una cierta altura, desde un cierto ángulo cuando se mira directo al sol. El eclipse que elabora el Forastero con su trayectoria es la invitación perfecta a explorarlo, porque se constituye al mismo tiempo como una geografía que quiere camuflarse pero que necesita comunicar su propio camuflaje para que este tenga un sentido ontológico. El Eclipse es la primera forma de romper, aunque sea poquito, esa otredad.

Luego, cuando vamos desenredando los hilos narrativos en el mundo anillado, vemos que ni siquiera los habitantes de El Forastero pertenecen ahí. Ellos, igual que nosotros, son su propia clase de forasteros. Han construido e imbuido de estructuras sociales una simulación mecánica de su luna natal, puesto que esta la han destruido para ir en busca de El Ojo. Echoes of the Eye ocurre en un planeta que es literalmente tierra de nadie, pues incluso los que lo habitaban se han dormido para siempre, soñando un sueño virtual, y sus cuerpos dejados atrás para morir en la oscuridad. Ahí existe otro rizo en esta espiral de extranjería: una vez dentro de El forastero, no es suficiente con estar ahí para entender lo que pasa; hay que entrar a otro mundo, hay que cruzar una frontera dentro de otra. Unos extranjeros dobles, flotando en un punto muerto de la galaxia.

Al volver a finalizar el juego, te encuentras con El Prisionero al que rescataste en la cámara sellada, y te menciona algo que es importante: “los de mi raza no siempre fueron así. No siempre tuvimos miedo“. Ellos también se convirtieron en otros para sí mismos, se perdieron a causa del miedo. Y no es difícil reconocernos en estas palabras. Nosotras, al entrar por primera vez a ese mundo-reloj, estábamos llenas de espanto y adentro de nosotras había una lucha entre querer salir huyendo hacia Lumbre y entrar hasta el fondo, hasta la raíz de esta anomalía.

Pero esta parte de la expansión es también la salida del laberinto. Y como en el juego original, volvemos a la misma soledad, al mismo fin de todo lo que existe, al mismo último segundo en que todo lo que importa es lo que fuimos. Ahí, con un instrumento precioso sumado al concierto alrededor de la hoguera, todo ese miedo y esa paranoia cobran un nuevo sentido. Porque esos ojos en la oscuridad estaban buscándonos, queriendo encontrar y ser encontrados sin saber cómo decirlo. Hemos cruzado un planetoide foráneo, pero también un lenguaje, una cosmovisión, el último eco del Ojo que siempre estará ahí, viendo al universo girar sobre sí mismo.