Máscara, más cara

Nunca seré nada.

No puedo querer ser nada.

Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo.Tabaquería, Álvaro de Campos

Hay una hilera de sensaciones, de voces hechas de escalofríos. Hay un proyecto sináptico que se reconecta, un recolección de piezas antropológicas, un volver a ser sin estar seguro de lo que se era. Hay un río de literaturas límbicas, un torrente neuroquímico adulterando la hemoglobina. Hay un hombre, flotando al centro de todo eso, dejándose llevar, con la vista clavada en el fondo. Hay algo ahí que nos llama y nos excita el espíritu; un canto, un pulso, algo que palpita en silencio, el abismo de la corriente glandular. Todo se cristaliza y se convierte en un ahora, en un aquí, y en un alguien: una identidad desbaratada, en un tiempo que se escurre y un espacio que se oxida. Nos arrastramos hasta nuestro único dios, la superficie de superficies. Un hombre se posiciona frente a una superficie; un espejo se ha parado frente a otro. Luego, piezas neuroquímicas embonando, encajando para regalarte un rostro, un nombre que ofrecerle a la deidad del reflejo. Hay una duda que duerme en la epidermis del espejo, una pregunta sobre el que te espera al fondo. El que vive de la mímesis. Parece que te está imitando. Pareces querer imitarlo. Sólo estás seguro de que no estás seguro.

Y a la mitad de esa ecuación visual, nacemos, venimos: somos.

Disco Elysium nos abre su realidad con una cita que habla sobre la naturaleza de los espejos, de su similitud con los cuerpos hidrográficos: la claridad y la profundidad inherentes a los reflejos que los habitan. Los espejos nos enlazan, desde la superficie, con la profundidad de las cosas. Siempre he pensado que lo que nos atrae de los mismos no es ver nuestra presencia biológica duplicada, sino nuestra noción de estar, de ser algo que el mundo confirma. Estoy aquí, ahí estoy, me habito y lo habito. Es por eso que el arte es un espejo definitivo, porque nos borra nuestra silueta de la ecuación, y deja nuestra verdad identitaria desnuda. Desfigurada, sí, destruida, quizá; pero desnuda, definitivamente vulnerada. El arte trae las profundidades a flote. Cuando tenemos opiniones sobre una escena, cuando una pintura nos trasmite un algo específico, cuando una canción nos ahoga con su nostalgia fonética, y cuando un juego nos ofrece una marioneta con la que existir en un mundo, estamos parándonos delante de un espejo, entregamos nuestros paisajes privados, y derribamos las máscaras que nos protegen de las otras máscaras. La introducción de Disco Elysium, ese diálogo con la materia prima de nuestra huella evolutiva, es una forma de avisarnos que, sea quien sea que decidamos ser, seamos el detective que seamos, el resultado no podrá ser otro que el fondo; la verdad oculta al final del crimen de existir.

Vamos a madurar nuestros ecos y convertirlos en voces; a cartografiar nuestra silueta y convertirla en sombra; a esculpir el reflejo y convertirlo en rostro. Vamos a hacer todo eso, y convertirlo en mundo abierto.

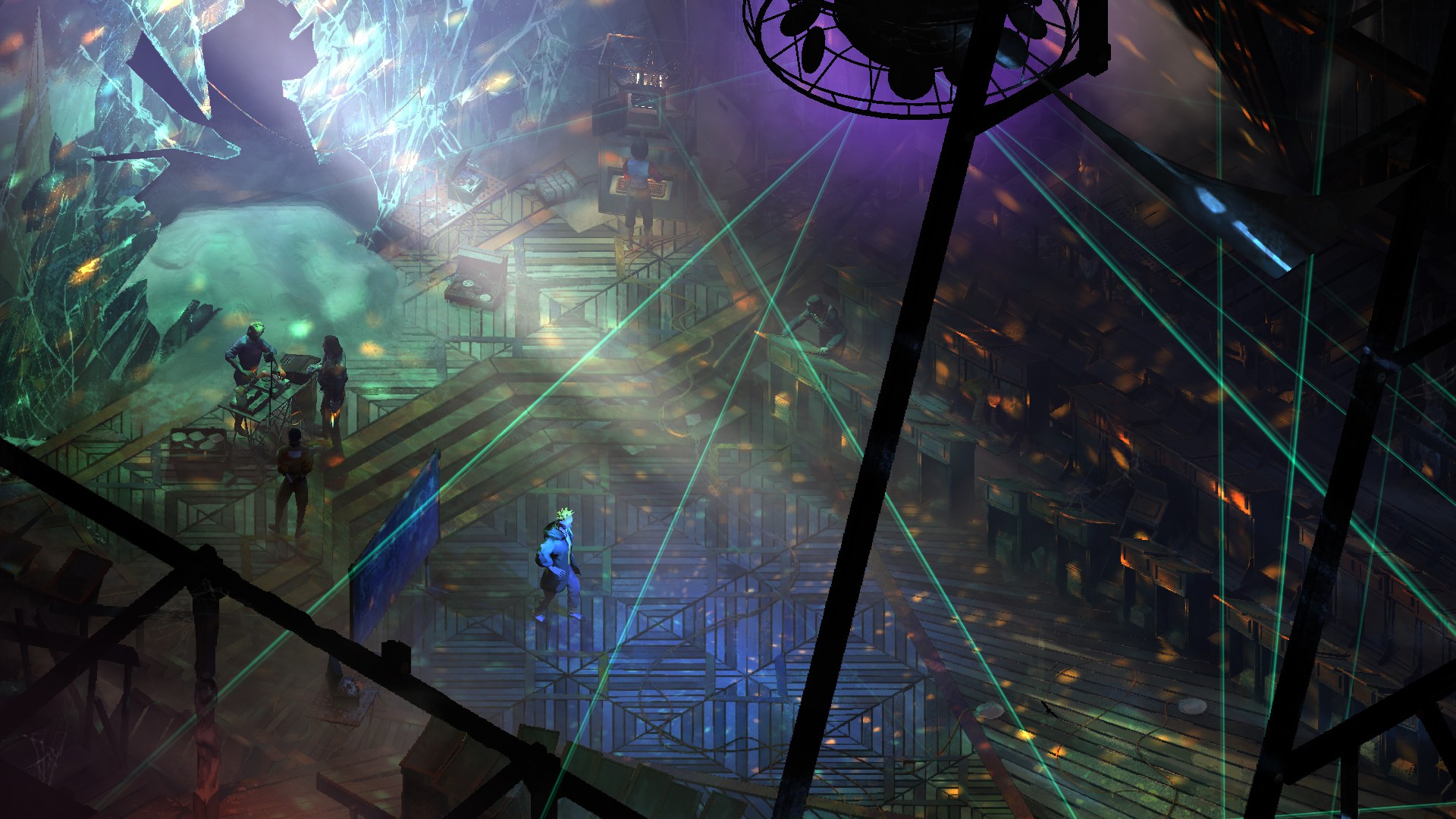

No es fácil dilucidar. Después de todo, Disco Elysium es un juego de rol en mundo abierto. Asumimos, por adiestramiento, que eso significa una libertad de desplazamiento absoluta pero deprimente, que los espacios se jerarquizan según en cuál hay misiones y concentración interactiva, y en cuáles no hay nada más que el espacio mismo. La realidad es, que en Disco Elysium, el mundo abierto, o por abrir, somos nosotros, los otros. Por tanto, estamos ante un mundo hecho de micromundos, un laberinto de ojos que defienden ideas, historias e identidades; la red de individuos que hace de Revachol algo significante. Las primeras 24 horas que pasamos inmersos en su espaciotiempo, en que los pensamientos y las sensaciones que nos evoca la anatomía urbana funcionan como algo más que simples pinceladas de poética neogótica, bastan para entender que la naturaleza psicogeográfica está tan presente como la geografía arquitectónica. En la ribera norte del río, el tumor neoliberal, la pústula de industria y carbono, el absceso de explotación: síntomas de una congestión socioeconómica, que devienen en el retorno del comunismo: “la dialéctica irreductible del materialismo histórico”. En la ribera sur, el suceso geográfico en el que no sucede absolutamente nada; el cúmulo de vidas dejadas atrás por la maquinaria sistémica, arrojadas al escalafón más bajo de la jerarquía ontológica; sueños carbonizados, esperanzas que se murieron de tanto esperar. En medio de ellas dos, en el corazón del río que es la calle, el detective.

Ahí flotamos nosotros, los cazadores de casualidades, los que anudan las circunstancias. Las calles, los callejones, los que los habitan, se tienden frente a nosotros, un puñado universos portátiles esperando ser descubiertos y sumados a nuestra ecuación. La ecuación cuya incógnita empieza con un hombre que se columpia del cuello, y que al igual que el árbol del que está colgado, no hace otra cosa que ramificarse, que abarcarlo todo con las sospechas y los lenguajes secretos. Somos un abrelatas de gente, un penetrador de la consciencia. Los demás también lo son. Es por eso que todos los engranajes de la maquinaria fluyen; el teniente Kitsuragi anota en rápida caligrafía una observación, nos dejamos llevar por la electroquímica, el hombre frente a nosotros teje una densa red de mentiras, una telaraña de fintas retóricas. Nos tiembla la mano de querer usarla, nos arde la mandíbula de tantas preguntas, los ojos hinchados de tanto mundo, de tanta (in) humanidad arrebujada en las articulaciones de las avenidas.

El caso sigue. Es una noche más, un interrogatorio más, otro símbolo en nuestro mapa de coincidencias que convergen para formar una geometría cada vez menos secreta. Poco a poco, cobra forma. Lo sabes, el teniente lo sabe, la ciudad lo siente, la lucidez corre por sus venas de asfalto; el sistema nervioso que es su cableado eléctrico retransmite cada paso en la dirección correcta. Te emborrachas de haber sido tanto, de haberte permitido ser, siempre, un poquito más que ayer. Vuelves a una habitación humedecida por tus lagunas mentales, vuelves al piso desde el que volviste a la vida. Dormir sólo es soñar. Soñar sólo es seguir existiendo. El mundo no acaba cuando cierras los ojos, hay más del detective detrás de sus párpados. Al soñar, Elysium te espera, siempre vuelves a él.

Continúas, a pesar de todo. Vuelves al mar de ideologías políticas, de filosofías metahumanistas. La ciudad también te espera.

Diste los primeros pasos, en tu proceso de renacimiento. Le regalaste forma a tus fundamentos básicos, viene la hora del detalle. Un camionero poeta te encamina por la senda del verso, sus metáforas son enervantes decibélicos; interiorizas. Un vendedor de antigüedades comparte contigo los secretos de la psicodelia sintética, los colores, las posibilidades; lo sigues. Un líder sindicalista te habla sobre el respeto a la clase obrera, sobre el esfuerzo y la comunidad, algo llamado socioeconomía, algo llamado revolución; tiene sentido. En tu hotel, una anciana en silla de ruedas te llena el córtex de ideas sobre fásmidos, animales tan fantásticos, tan mitológicos, que no pueden no existir, sino en zoológico de irrealidades, encriptado en clave metafónica; erizas tu oído, afilas los ojos, vas tras ellos.

Apenas pasan estas cosas, en tu cara hay algo más que una expresión estúpida, otra cosa mayor al fósil de una sonrisa. Una máscara te ha crecido. Y es la máscara más cara que tu cara misma. Ya no importa quien fuiste, ese murió en el piso desde el que regresaste. Cayó uno y se levantó otro.

Vuelves a tu hotel, al cálido abrazo musical del Whirling in Rags. Vuelves, seguro, frente al espejo. Te das cuenta de que mirarlo es un acto doble, reconocimiento y confirmación. Confirmar que, al otro lado, sigue habiendo alguien; reconocer que ese alguien somos nosotros. Tu primer cruce de miradas, aquella primera mañana, sólo cubría la mitad del verbo. Cuando retornas, ya has evolucionado, te has fondeado, ya eres alguien, alguien que es tú. Un caballero del comunismo, que esgrime la teoría crítica frente a los tiburones de Wild Pines; un poeta de la metrópoli, que le recita sus versos a la calle, y a la noche; el embrión de un artista, que reconoce en la degradación de los rostros la poética del tiempo, la mano del Saba, que zurca las caras de ojeras y arrugas, ojos y sonrisas que te devuelven un nombre, un rostro, y un espejo. Y ser, a pesar de todo eso, los únicos. Somos siempre los únicos, queriendo fracturar las superficies, ahogándonos en el litoral de uno mismo. Así es como se escucha el Disco en nuestro Elysium; siempre adentro, siempre queriendo entrar.

Y queriendo entrar desde adentro, sólo queda perfección de la máscara, una búsqueda histriónica, una larga expedición audiovisual. Convertirte en algo específico: una ideología política, una opinión sobre el río de acontecimientos históricos, una forma de hablar, una forma de pensar y de espejar el mundo. Y cuando lo consigues, consolidándote como l a p r e s e n c i a , muchas cosas ocurren. Cosas que no fueron hechas para ser descritas por mí. Algunas se me escaparon antes de saber que las estaba buscando, pero que no por ello dejan de ser tan hermosas, enigmática, lejanamente hermosas, por no saber lo que son. Criaturas y fisuras que llegan desde un plano metaliterario, cosas foráneas a la realidad. Ajenas a todo lo que soy, a lo que he sido jugando, siguiendo el vaivén melódico de un Disco rayado, viendo el mundo pasar desde mi Elysium, parapetado detrás de mis ojos. Los créditos corren, el disco sigo avanzando. Me quito la máscara, me miro al espejo. Debajo no hay nada. Debajo, no hay nadie.