Individualidad a la orden del día

Si bien en nuestro estudio apenas un par de análisis nos separan de aquella posmodernidad caracterizada por una ideología clasicista y una naturaleza homenajística, no serían menos de treinta largos años los que habría que esperar para el surgimiento de las individualidades, fruto de una sociedad hastiada por la explotación de las nuevas narrativas y preparada para afrontar un cambio de siglo. En estas décadas acabarían desarrollándose dos resultados marginales ante un mainstream obcecado a lo cíclico, condenado a seguir autorreplicándose a base de mayores inversiones de recursos que únicamente buscaban ampliar el público objetivo de las obras a las que daba a luz. Tales respuestas podrían encasillarse respectivamente con un irredentismo desinteresado en la aceptación del fracaso de la modernidad y con la búsqueda de lo novedoso en industrias exóticas, la cual volvería la mirada hacia las técnicas cinematográficas anteriores para plantear alternativas reales a la situación contemporánea y encontrar fugas a lo que se estaba haciendo en el mainstream.

Tomando como pivote la primera de estas reacciones (de naturaleza paradójica, pues el hecho de responder al nombre de “anti-posmoderno” bien podía ser considerado un acto posmodernista), no tardarían en surgir filmes como Abril (Nanni Moretti, 1998), una película italiana de carácter intimista o incluso privado —concepto que fácilmente puede remitirnos a la nouvelle vague— que, con una naturaleza autobiografía y un afán por jugar con el “meta” capturando hechos reales, narra la historia de su propio director, interesado en llevar a cabo una obra distanciada de la ficción cinematográfica e inundada por el pánico, el neuroticismo y la duda.

Es tal el nivel de desesperación que Moretti deja patente en el largometraje que sus cuestiones personales, aderezadas con planos de su vida privada, rozan el existencialismo. (“¿Debería de hacer la película? ¿Qué sentido tendría hacerla?”). Tal y como diría Rossellini, “una película es un documental de su propio rodaje”, cita que Moretti llevaría hasta sus últimas consecuencias.

Por su parte, En construcción (José Luis Guerin, 2001) exploraría poco después las conversaciones intrascendentes y el estatismo fotográfico a través de una película documental ambientada en el Barrio Chino de Barcelona. Con una narración en paralelo y un innegable amor por la representación de la cotidianidad, el trabajo audiovisual de Guerin contaría la vida diaria de un viejo marino, unos obreros marroquíes y una joven prostituta en un marco filosófico-social donde habría cabida para la reflexión sobre el clasismo, la imposibilidad frente al cambio, el marxismo e incluso la existencia de Dios. Un largometraje con mala uva, pero completamente transparente, que no teme “enseñarte sus tripas”, y que rebosa personalidad, en contraposición con el gentrificado barrio que lo protagoniza, y cuya identidad cultural queda diluída. Resulta cuanto menos curioso destacar el paralelismo al que constantemente se halla sometido la obra, pues la película y el edificio que funciona como pivote de muchas de sus escenas se construyen a la misma vez conforme se desarrolla el transcurso del documental.

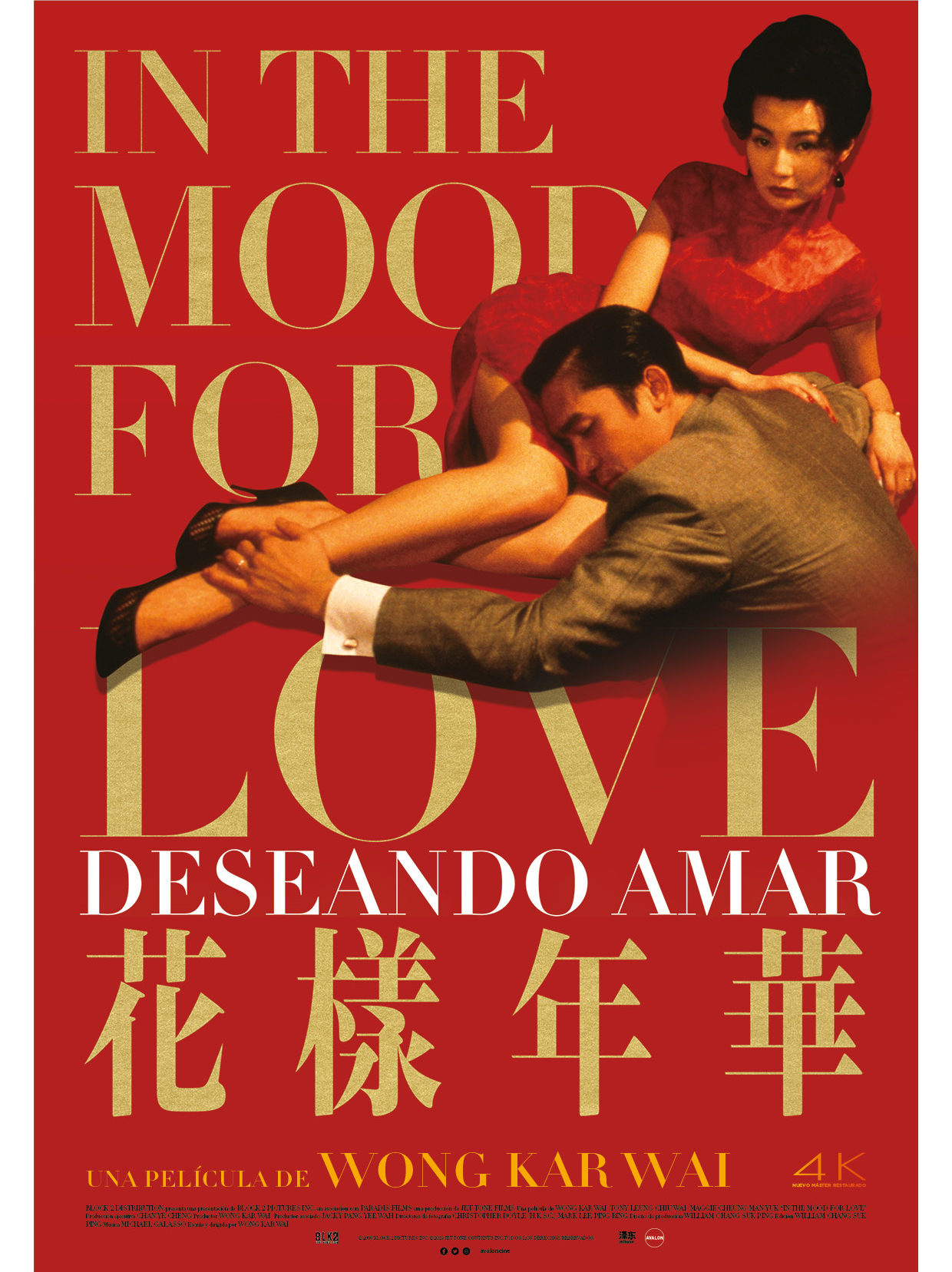

Mientras tanto, aproximadamente a unos 9673 kilómetros de distancia de la capital catalana, las lluviosas calles de Bangkok estarían acogiendo el equipo que firmaría Deseando amar (Wong Kar-wai, 2000), una obra tan reflexiva, profunda y perversa como la anteriormente citada que se decantó por explorar el rencor y el amor cohibido entre dos personas casadas pero no entre sí, que sin embargo se aman, pero que conscientemente se ven en el compromiso de reprimirse por respeto a sus respectivas parejas.

Mientras tanto, aproximadamente a unos 9673 kilómetros de distancia de la capital catalana, las lluviosas calles de Bangkok estarían acogiendo el equipo que firmaría Deseando amar (Wong Kar-wai, 2000), una obra tan reflexiva, profunda y perversa como la anteriormente citada que se decantó por explorar el rencor y el amor cohibido entre dos personas casadas pero no entre sí, que sin embargo se aman, pero que conscientemente se ven en el compromiso de reprimirse por respeto a sus respectivas parejas.

Deseando amar no es considerada una de las cumbres del cine del siglo XXI y un soberbio exponente del uso del lenguaje cinematográfico únicamente por su protervo guión, repleto de matices y de personajes complejos, sino también por su envidiable capacidad para recoger elementos muy dispares de la historia del medio y aunarlos con coherencia y buen hacer en sus 98 minutos de metraje. En una de sus escenas más icónicas, en la que tiene lugar una importante revelación para los protagonistas, el plano contraplano da lugar al travelling, y la cámara lenta se da la mano con el ralentí a velocidad normal de la más orgánica de las maneras posibles. Destaca, asimismo, lo irónicamente familiares que resultan las situaciones que acoge —y de las que nos hace partícipes al abrirnos su intimismo—, además del buen uso de su variada banda sonora y de sus referencias artísticas, las cuales dotan al largometraje de una apariencia clásica pese a su obvia aspiración por aportar algo fresco.

Abarcando un género completamente distinto, pero en esta ocasión a muchos menos kilómetros de los citados, el director de Ringu (Hideo Nakata, 1998) estaría disfrutando del exitoso recibimiento de su último film, y preparándose para la adaptación americana de su trabajo, The Ring (Gore Verbinski, 2002). Si bien ambas producciones, por definición, comparten grandes similitudes, basándose ambas en la existencia de una cinta de vídeo que maldice a quien la visualiza, la primera iteración renovó totalmente el panorama del terror internacional gracias a su aparente aleatoriedad o falta de lógica y a sus escalofriantes imágenes (las cuales, en ocasiones, parecían haberse montado solas de manera accidental), mientras que la segunda —aunque no por ello debe de considerarse necesariamente de menor calidad— resulta ser mucho más explícita, menos sucia.

Por su parte, el videojuego The Beginner’s Guide (Davey Wreden, 2015) llega en un momento en el que incluso la industria independiente, considerada popularmente como un pilar más del mainstream videolúdico desde poco antes de la década del 2010, se ha cansado de sus propios recursos, de sus propios dilemas, de sus propias narrativas. Tras una reivindicación propicia del potencial de los pequeños desarrolladores (entre los que se encontró el propio creador de la obra, que tan solo cuatro años antes alcanzaría la fama con su más que galardonado The Stanley Parable), la industria vuelve a experimentar una insatisfacción familiar. Wreden, muy consciente de su privilegiada posición y de sus limitaciones creativas, entonces, se serviría de las intersecciones de este nuevo mainstream para sorprender con una experiencia narrativa muy personal, casi privada, en la que nos mostraría en primera persona, a modo de museo interactivo, las obras desarrolladas por un muy buen amigo suyo, comentándolas personalmente y dirigiéndose a nosotros como espectadores. Pese a la existencia de ciertos atisbos de ficcionalidad, se trata de una entrega decididamente interesada por lo biográfico, que a través de una línea estética muy irregular y de anotaciones poco trascendentales replicaría en gran medida otras historias previamente exploradas, aprovechando, no obstante, el inmenso potencial del medio para hacernos parte de su desgarradora trama y permitirnos habitar sus espacios.

-

Serie ‘Historia del cine a través del videojuego’